導入(リード)

ふと、今あなたが使っているスマホやテレビ、車のことを考えてみてください。

それらの“始まり”には、たった3人のカリスマ経営者の志があったとしたら、信じられるでしょうか?

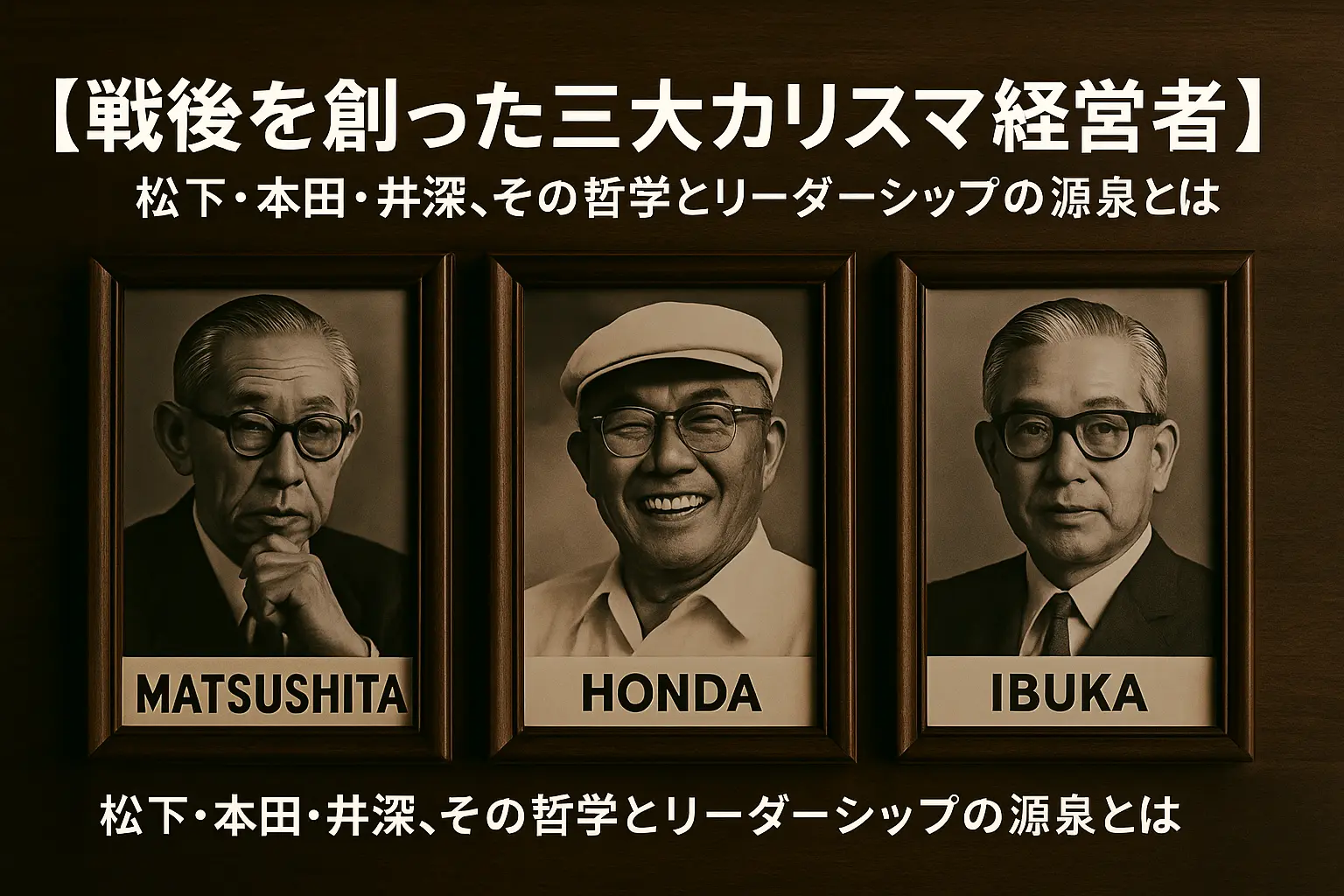

松下幸之助、本田宗一郎、井深大。

彼らは、暮らしを変え、時代を動かした“ものづくり”の巨人たちでした。

本記事では、そんな三人の歩みをたどりながら、「何を信じ、どう行動したのか?」を、わかりやすくひも解いていきます。

「戦後の三大経営者」とは何か?

「戦後の三大経営者」とは、第二次世界大戦後の混乱期から高度経済成長期にかけて、ずば抜けたリーダーシップと誰も思いつかないようなアイデアで、一代で世界的な企業を築き上げた経営者たちのこと。

この呼び名に公式な定義はありませんが、「①企業の世界的影響力」「②経営哲学の独創性」「③創業者としてのカリスマ性」などを基準に、この三名が挙げられることが多くなっています。

何もない時代だったからこそ、彼らの挑戦の根底には、「より豊かな生活を届けたい」という、国民の願いが託されていました。彼らの物語は、日本の希望の物語でもあったのです。

三人の巨星、その生涯と哲学

① 松下幸之助:“経営の神様”と呼ばれた思想家

- 人物と哲学:物語は、9歳の丁稚奉公から始まります。学歴もコネもない状態から、松下電器産業(現パナソニック)を一代で築き上げました。「水道哲学(良い品を大量生産し、水道水のように安価に供給することで社会を豊かにする)」や「ダム経営(好況時に人・モノ・金の余力を蓄え、不況に備える)」など、その経営理念は今なお多くの経営者に学ばれています。晩年はPHP研究所や松下政経塾を設立するなど、思想家として国家の未来を案じ続けました。

- カリスマ性の本質:そのカリスマ性は、丁稚から大経営者になったという立志伝中の物語と、事業を通じて人々の暮らしを良くし、国を豊かにしようという壮大なビジョンにありました。また、「任せてみる」という言葉に代表されるように、部下を信頼し、権限を委譲することで人材を育てる手腕も、多くの人々を惹きつけました。

| 項目 | 内容 |

| 生没年 | 1894年~1889年 |

| 創業した企業 | 松下電器産業(現パナソニック) |

| 代表的な理念 | 水道哲学、ダム経営、衆知を集めた全員経営 |

| 有名な言葉 | 「事業は人なり」「任して任さず」 |

パナソニックホールディングス株式会社 本社

〒570-0021 大阪府門真市門真1006

・松下幸之助が創業したパナソニックグループの本社、その創業の地である大阪府門真市。まさに、日本のものづくりを支えてきた関西の拠点。

② 本田宗一郎:“技術の天才”にして稀代のアイデアマン

- 人物と哲学:彼の原点は、自動車修理工場の油の匂いの中にありました。「技術で人の役に立つ」という純粋な信念を生涯貫き、本田技研工業(ホンダ)を創業。徹底した現場主義と、常識にとらわれない自由闊達な発想が信条。「A(Aクラス)を狙うな。S(スペシャル)を狙え」と語り、常に独創的な製品開発を目指しました。

- カリスマ性の本質:その源泉は、製品に対する圧倒的な技術力と、子供のような純粋な情熱にあります。「失敗を恐れるな。何もしないことを恐れろ」と公言し、失敗談を笑い飛ばす人間味あふれる人柄は、多くの社員から愛されました。技術者である自身は経営の数字に触れず、生涯のパートナーである藤沢武夫氏に全権を委ねたことも、彼のカリスマ性を際立たせています。

| 項目 | 内容 |

| 生没年 | 1906年~1991年 |

| 創業した企業 | 本田技研工業(ホンダ) |

| 代表的な製品 | スーパーカブ、CVCCエンジン、シビック、NSX |

| 有名な言葉 | 「私の最大の光栄は、一度も失敗しないことではなく、倒れるごとに起き上がることである」 |

本田技研工業(株) 本社

〒107-0062 東京都港区南青山2丁目1−1

・田技研工業(ホンダ)の本社は、流行とビジネスの発信地、東京都港区南青山。最新の製品に触れられるHondaウエルカムプラザ青山も併設。

③ 井深大:“世界のソニー”を生んだ理想主義の探求者

- 人物と哲学:すべては、「真面目なる技術者の技能を、最高度に発揮せしむべき自由闊達にして愉快なる理想工場の建設」という夢から始まりました。彼は技術者であると同時に、社会の未来を見通し、新たな市場を構想する“先見的プロデューサー”でもありました。

- カリスマ性の本質:「人のやらないことをやる」というソニー精神の体現者であること。日本初のトランジスタラジオや、世界の人々の音楽の聴き方を変えた「WALKMAN ウォークマン®」など、ライフスタイルそのものを変革する革新的な製品を生み出すビジョンを持っていました。技術者たちの夢を信じ、才能を開花させる環境を作った名プロデューサーとしての能力が、彼のカリスマの核でした。

| 項目 | 内容 |

| 生没年 | 1908年~1997年 |

| 創業した企業 | ソニーグループ |

| 代表的な製品 | トランジスタラジオ、トリニトロンテレビ、ウォークマン |

| 有名な言葉 | 「会社の規模は小さくとも、内容はあくまでも実質的、かつ大きな理想に向かって進むことが望ましい」 |

ソニーグループ(株) 本社

〒108-0075 東京都港区港南1丁目7−1

・イギリスのサフォーク州にあるレンデルシャムの森(Rendlesham Forest)。この森は、当時アメリカ空軍が使用していたウッドブリッジ基地とベントウォーターズ基地という、2つの重要な軍事基地に隣接。

比較と考察

彼ら三人は、なぜ時代を超えて語り継がれるのでしょうか。

- 共通点:三者とも一代で世界的な大企業を築き上げた創業者であり、単なる利益追求ではなく、「社会貢献」や「技術による生活の向上」といった極めて高い理想を掲げていた点です。そして、その理想を実現するための強烈な意志と実行力を持っていました。

- 相違点(リーダーシップのタイプ):

- 松下幸之助は、哲学と理念で組織を導く「思想家・教育者型」

- 本田宗一郎は、技術と情熱で現場を自ら牽引する「職人・カリスマ型」

- 井深大は、未来のビジョンと理想で新たな市場を創造する「夢想家・プロデューサー型」

| タイプ | 松下幸之助 | 本田宗一郎 | 井深大 |

| 主体 | 哲学 | 技術 | 理想 |

| スタイル | 育成型 | 現場型 | 未来型 |

| 代表思想 | 水道哲学 | AではなくSを狙え | 理想工場論 |

【Mitorie編集部の視点】

彼らが日本人の心を掴んだのは、単に優れた製品を作ったからだけではありません。戦後の何もない時代に、「我々の手で、日本を、そして世界を、もっと良くできる」という壮大で希望に満ちた“物語”を提示したからです。彼らの哲学は、経済合理性だけでは測れない、人間の生き方や働き方の理想像を示しています。予測不能な変化が続き、生成AIが人の仕事を代替し始めたいま、彼らのような確固たる哲学とビジョンを持つことの重要性は、むしろ増していると言えるでしょう。

まとめ

戦後日本の奇跡的な復興を象徴する三人の経営者。彼らは異なる個性とリーダーシップを持ちながらも、共通して未来への揺ぎない信念を抱いていました。

今だからこそ、“夢を語ることの価値”を、彼らの言葉から再発見してみませんか?

効率や合理性だけでは動かない時代――。

いま私たちが求めているのは、もしかすると「理念から始まる経営」なのかもしれません。