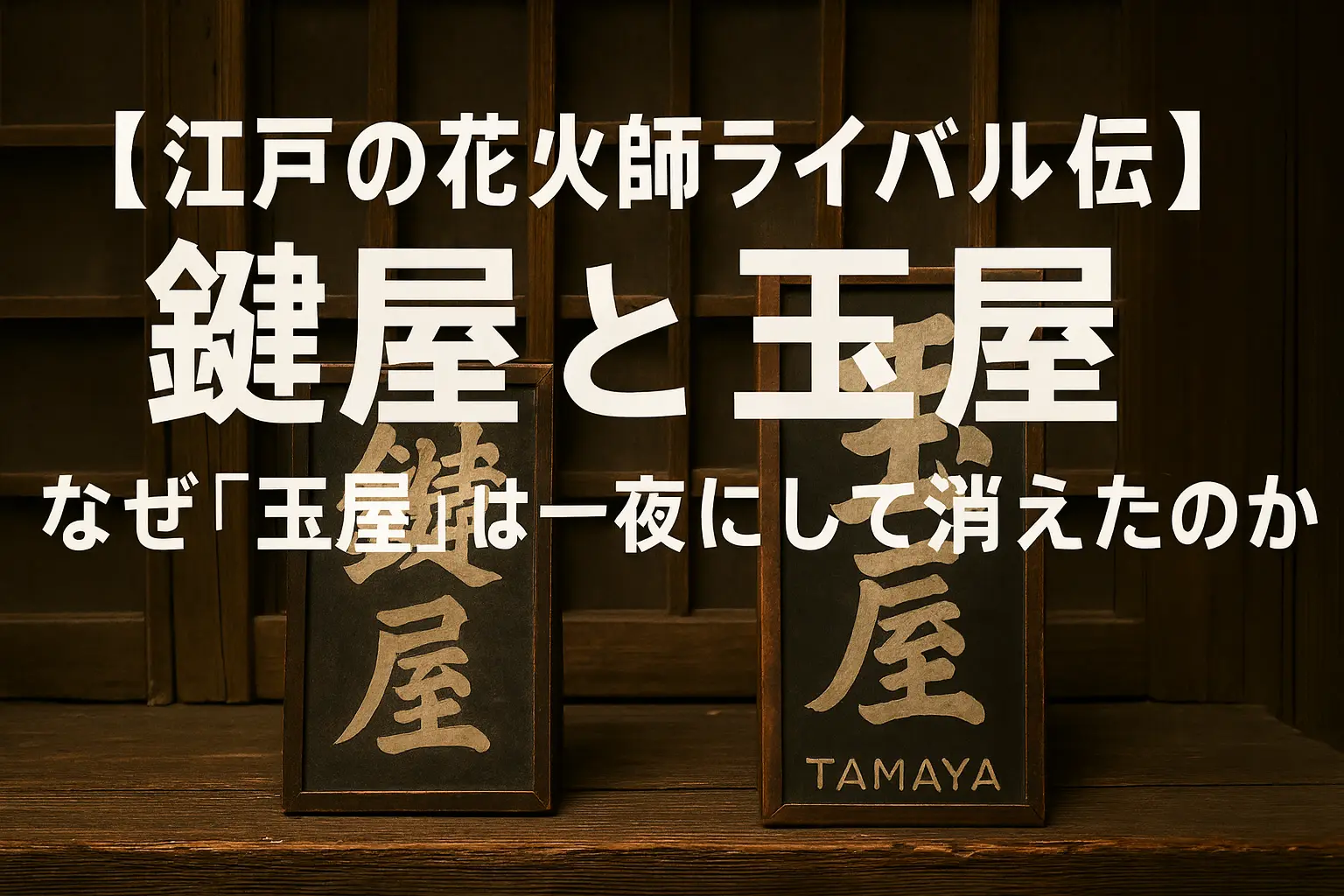

花火が打ち上がると、夜空に向かって叫ばれる二つの屋号。

『たまやー!』

『かぎやー!』

多くの人が一度は耳にしたことがある、あるいは叫んだことがあるかもしれない、この威勢の良い掛け声。これが、江戸時代に人気を二分した二大花火師の名前であることを、ご存知でしょうか。

一方は、今なおその伝統を受け継ぐ「鍵屋」。そしてもう一方は、江戸っ子から絶大な人気を誇りながら、歴史から忽然と姿を消した「玉屋」。

本記事では、この伝説的なライバル関係と、なぜ大人気だった「玉屋」が、ある日を境に歴史の闇に葬られてしまったのか、その悲劇的なミステリーの真相に迫ります。

「鍵屋」と「玉屋」とは何か?

「鍵屋」と「玉屋」は、江戸時代後期、江戸の夜空を舞台にその技を競い合った、二大花火師(煙火師)の一門です。

彼らの主戦場は、隅田川花火大会の元祖である「両国の川開き」でした。隅田川を挟んで、上流を「玉屋」が、下流を「鍵屋」が担当し、どちらがより美しく、見事な花火を打ち上げるかを競い合ったのです。川の両岸に集まった江戸っ子たちは、見事な花火が上がるたびに、ひいきの花火師の屋号を叫んで応援しました。これが、あの掛け声の始まりです。

二大花火師、その栄光と対決

① 鍵屋(かぎや):徳川家御用達、伝統の守護者

- 歴史と特徴:鍵屋の歴史は古く、初代・鍵屋弥兵衛が店を構えたのは1659年(万治2年)。現在の東京都千代田区あたりで、葦の管に火薬を詰めたおもちゃ花火を作り始めたのが起源とされています。やがて打ち上げ花火も手掛けるようになり、その技術力の高さから徳川幕府御用達の地位を確立。「伝統と格式の鍵屋」として、江戸の花火界に長く君臨しました。

- 功績:日本の花火の基礎を築き、その技術を現代にまで継承している、まさに“宗家”と呼ぶべき存在です。現在の隅田川花火大会でも、鍵屋の流れを汲む花火業者が活躍しています。

| スペック項目 | 内容 |

| 創業 | 1659年(万治2年) |

| 創業者 | 初代・鍵屋弥兵衛 |

| 特徴 | 伝統、格式、幕府御用達 |

| 拠点 | 両国(隅田川下流) |

② 玉屋(たまや):新進気鋭、江戸っ子を熱狂させた挑戦者

- 歴史と特徴:玉屋の初代・玉屋清吉は、もともと鍵屋で腕を磨いた一番番頭でした。その腕を認められ、1810年頃に「暖簾分け」という形で独立。鍵屋とは川を挟んだ対岸に店を構え、新進気鋭の花火師としてデビューします。玉屋の花火は、革新的なアイデアと華やかさで、たちまち江戸っ子たちの心を鷲掴みにしました。

- 人気:その人気は凄まじく、当時の浮世絵や川柳にも「橋の上、玉や玉やの声ばかり」「鍵屋もとより玉屋だよ」と詠われるほど。人気においては、本家である鍵屋を凌駕していたとさえ言われています。

| スペック項目 | 内容 |

| 創業 | 1810年頃 |

| 創業者 | 初代・玉屋清吉 |

| 特徴 | 革新、華やかさ、庶民からの絶大な人気 |

| 拠点 | 両国(隅田川上流) |

セクション3:悲劇、そして伝説へ

人気絶頂だった玉屋は、なぜ歴史から姿を消してしまったのでしょうか。その理由は、あまりにも悲劇的な一つの事故でした。

- 1843年、運命の日1843年(天保14年)、玉屋の作業場から火の不始末により出火。火は瞬く間に燃え広がり、周辺の町家を巻き込む「大火」となってしまいました。

- 江戸で最も重い罪木造家屋が密集する江戸の町において、火事を出すことは最も重い罪の一つでした。ましてや、多くの被害を出す大火となれば、その責任は厳しく問われます。

- 下された非情な裁き火元となった玉屋の当主・清吉は、江戸の町から追放される「所払い(ところばらい)」という厳しい刑に処せられました。これにより、玉屋は財産も看板も没収され、たった一代、約30年でその歴史に幕を閉じることになったのです。

【Mitorie編集部の視点】

ここで一つの謎が残ります。なぜ、歴史から消えたはずの「玉屋」の掛け声が、今なお「鍵屋」と並び、あるいはそれ以上に叫ばれるのでしょうか。

それは、日本人に古くから根付く「判官贔屓(ほうがんびいき)」の心性にあるのかもしれません。

判官贔屓とは、悲劇的な運命を辿った弱者や敗者に同情し、応援したくなる感情のことですね。

人気絶頂のさなかに、たった一度の失敗で全てを失った悲劇の天才「玉屋」。江戸っ子たちは、そのあまりに非情な結末を惜しみ、追悼と応援の気持ちを込めて「たまやー!」と叫び続けたのではないでしょうか。

私たちの掛け声は、200年近く経った今もなお、江戸の夜空に消えた挑戦者への鎮魂歌なのかもしれません。

まとめ

江戸の夜空を彩った二つの光。その栄光と悲劇の物語を知ることで、次に聞く「たまやー!」の響きは、少し違って聞こえるかもしれません。

| 屋号 | 創業年 | 特徴 | 結末 |

| 鍵屋(Kagiya) | 1659年 | 伝統、幕府御用達 | 現存 |

| 玉屋(Tamaya) | 1810年頃 | 革新、庶民の人気 | 1843年、断絶 |