凜とした空気が流れる、白木のカウンター

目の前で繰り広げられる、流麗な手さばき

寿司屋とは、単に食事をする場所ではなく、職人の技と哲学を味わうための、”小さな劇場”でもあります。

数ある寿司ネタの中でも、ひときわ職人の腕が問われ、「これさえ見れば、その店の全てがわかる」とまで言われる三つのネタが存在します。

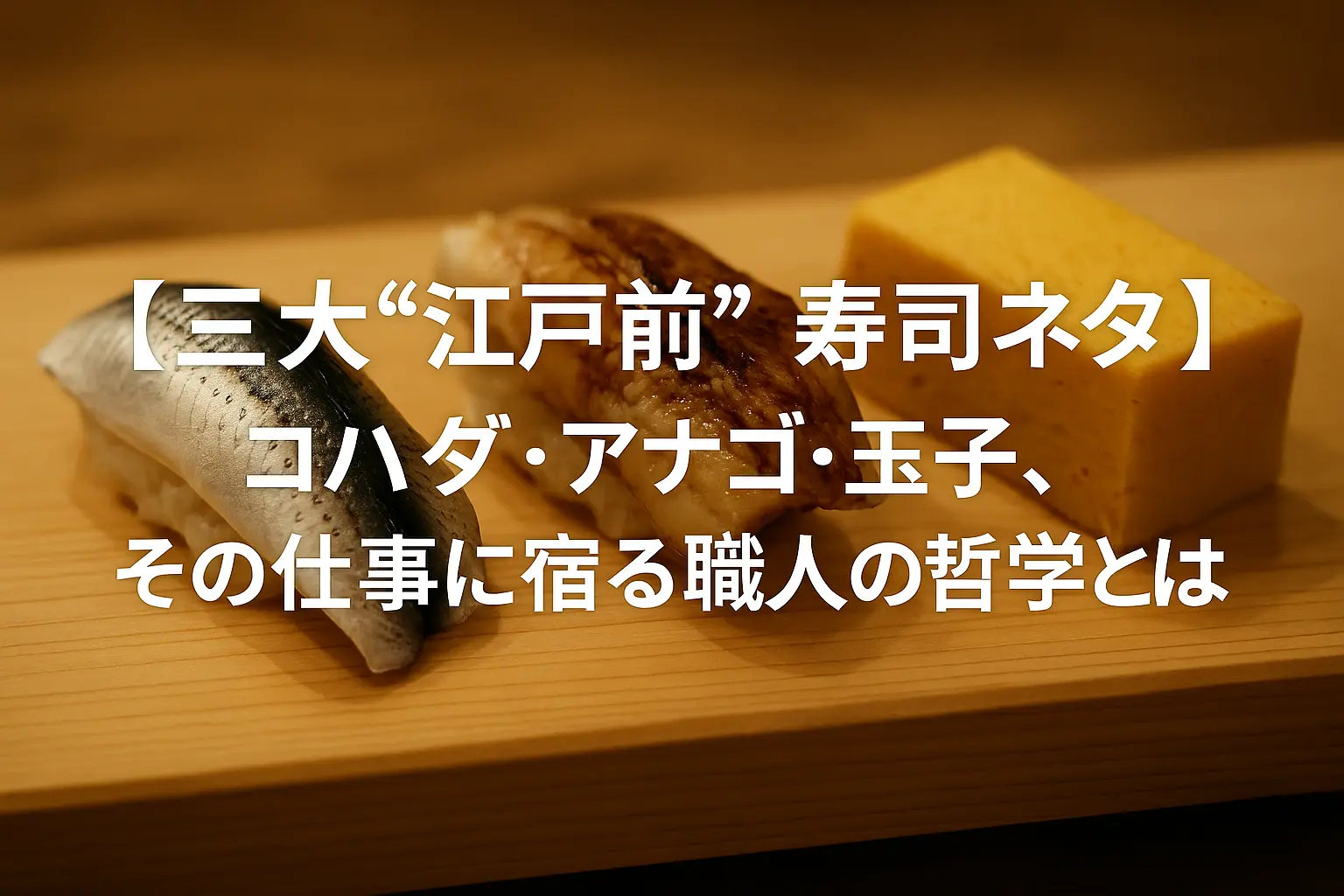

「コハダ」「アナゴ」「玉子」

これらは、決して一番人気の主役ではないかもしれません。

しかし、この三つには、魚の鮮度だけでは測れない、江戸前寿司の叡智と美学が凝縮されているのです。

本記事では、この“通好み”の三大ネタを取り上げ、その地味な見た目の裏に隠された、職人たちの超絶技巧と「仕事」の哲学を紐解いていきます。

江戸前の「仕事」とは何か?

現代では「新鮮な魚を米に乗せたもの」というイメージが強い寿司ですが、その原型である「江戸前寿司」は、少し違いました。

冷蔵技術がなかった江戸時代、東京湾(江戸前)で獲れた魚を、いかに美味しく、そして安全に食べられるようにするか、という工夫から生まれました。それが、「仕事(しごと)」と呼ばれる、寿司ネタに施す様々な下準備です。

塩や酢で締める、タレで煮込む、醤油に漬ける――。

これらの「仕事」は、魚の生臭さを消し、保存性を高め、そして何よりも、素材の旨味を最大限に引き出すための、職人たちの知恵と技術の結晶なのです。

今回ご紹介する三つのネタは、この「仕事」の精髄と言えるでしょう。

職人の魂が宿る、三つの「仕事」

① コハダ:店の“顔”を映し出す、繊細な光の芸術

- 「仕事」と哲学:江戸前寿司の華とも言われる「光り物」の代表格、コハダ。この魚は、職人の塩と酢の加減がすべてと言われるほど、繊細な仕事が求められます。魚の大きさ、脂の乗り具合、その日の気温や湿度までを計算し、塩を振る時間、酢で締める時間を秒単位で調整します。締めすぎれば身が硬くなり、締め方が甘ければ生臭さが残る。その完璧な塩梅を見極めることこそ、職人の腕の見せ所。だからこそ、コハダは「その店の“顔”であり、寿司職人の“名刺”」だと言われるのです。

- 味わい:完璧な仕事が施されたコハダは、生臭さが消え、爽やかな酸味と共に、凝縮された魚本来の旨味が口の中に広がります。その銀色に輝く皮目の美しさもまた、芸術品と称されます。

| スペック項目 | 内容 |

| キーワード | 光り物、塩梅(あんばい)、店の顔 |

| 主な「仕事」 | 塩締め、酢締め |

| 職人技のポイント | 魚の状態や環境に応じた、塩と酢の時間の完璧なコントロール |

② アナゴ:口の中でほどける、柔らかな煮の哲学

- 「仕事」と哲学:ふっくらと柔らかく、口に入れた瞬間にほろりととろけるアナゴ。この食感を生み出すのが「煮る」という仕事です。職人は、醤油、酒、みりんなどを合わせた秘伝の煮汁で、アナゴが硬くならず、かといって煮崩れもしない絶妙な火加減で、じっくりと煮上げていきます。

- 味わい:丁寧な仕事が施された煮アナゴは、まさに至福の柔らかさ。そして、その上に塗られるのが、アナゴを煮た煮汁を何度も煮詰めて作る、甘く濃厚な「煮詰め(ツメ)」です。このツメの味もまた、店の個性を決定づける重要な要素。アナゴ一貫には、火と時間を操る職人の哲学が詰まっているのです。

| スペック項目 | 内容 |

| キーワード | 煮物、ふっくら、とろける、煮詰め(ツメ) |

| 主な「仕事」 | 煮る、煮詰める |

| 職人技のポイント | 完璧な柔らかさを実現する火加減と時間、秘伝のツメの味 |

③ 玉子:物語を締めくくる、店の“格”を問う一品

- 「仕事」と哲学:コースの最後にデザートのように出されることが多い「玉子」。多くの寿司通は、「玉子でその店の格がわかる」と言います。江戸前寿司の玉子は、私たちが知るだし巻き卵とは異なり、芝エビや白身魚のすり身を混ぜ込み、専用の四角い鍋で、弱火で一時間近くかけてじっくりと焼き上げる、カステラのようにしっとりとした「玉子焼き」です。

- 味わい:焦がさず、均一に火を通し、美しい黄金色に仕上げるには、熟練の技術と大変な手間がかかります。魚介の旨味が凝縮された、ほんのり甘く、しっとりとしたその味わいは、まさに職人の誠実な仕事ぶりそのもの。食事の最後に、客はその店の総合力をこの一品で判断するのです。

| スペック項目 | 内容 |

| キーワード | 玉子焼き、カステラ風、店の格 |

| 主な「仕事」 | 混ぜる、焼く |

| 職人技のポイント | 魚介のすり身との配合、一時間以上かかる焼きの技術 |

比較と考察 ― なぜ、この三貫で店の全てがわかるのか

なぜこの三つが、特別に「職人の腕が試される」と言われるのでしょうか。

- 共通点:三者とも、素材の鮮度だけで勝負するネタではないという点。職人が「時間」と「手間」をかけ、素材に深く介入することで、初めてその価値が生まれます。いずれも、ごまかしのきかない、基本技術の集大成なのです。

- 相違点(職人に求められる能力の違い):

- コハダが試すのは、塩と酢の化学反応を見極める「科学者の目」

- アナゴが試すのは、火と時間を支配する「芸術家の感性」

- 玉子が試すのは、店の味の哲学を体現する「哲学者の誠実さ」

【Mitorie編集部の視点】

ファストフードや効率化が当たり前の現代において、江戸前寿司の「仕事」は、私たちに「時間」の価値を改めて教えてくれます。

魚のポテンシャルを最大限に引き出すために、何時間も、時には何日もかけて仕込みをする。

その見えない手間暇こそが、一貫の寿司に、値段だけでは測れない深みと物語を与えています。

コハダ、アナゴ、玉子を味わうことは、単に美味しいものを食べることではありません。

それは、職人が積み重ねてきた経験と哲学、そしてその一貫に注がれた「時間」そのものを味わうという、極めて知的で、贅沢な体験なのです。

まとめ ― “仕事”を味わう、江戸前寿司の神髄

江戸前寿司の職人の腕と哲学を映し出す、三つの鏡。

次にカウンターに座る機会があれば、ぜひこの三つの「仕事」に注目してみてください。