ブラウン管に映し出される、巨大な鋼のシルエット。

コックピットに乗り込み、レバーを握りしめた主人公と共に、テレビの前で心を熱くした、あの日の記憶。

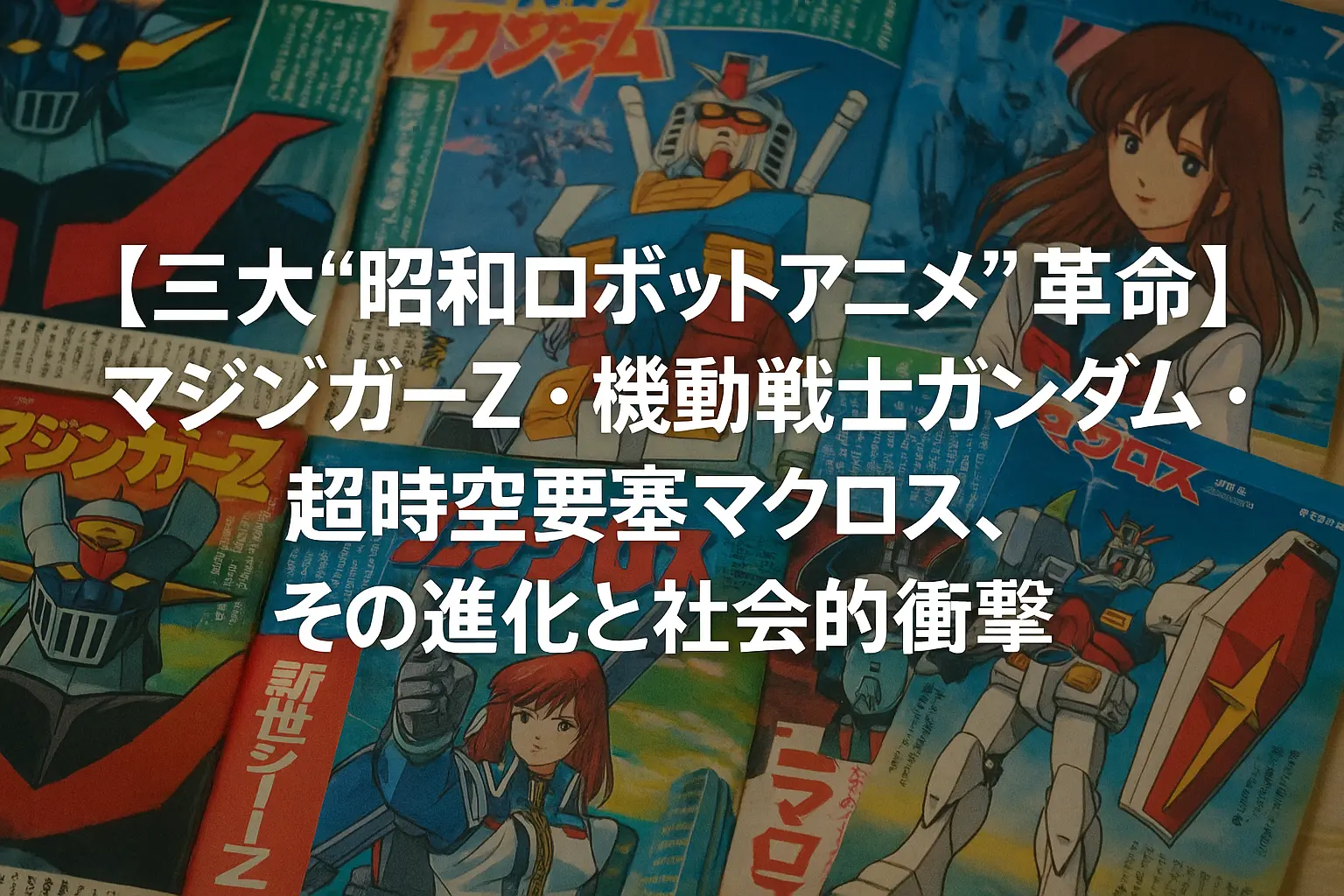

1970年代から80年代にかけて、日本のアニメは新たな表現の領域へと踏み出しました。その象徴こそが、「巨大ロボットアニメ」です。

本記事では、その中でも特にジャンルの常識を塗り替え、アニメという枠を超えて社会現象を巻き起こした三つの革命的作品

『マジンガーZ』

『機動戦士ガンダム』

『超時空要塞マクロス』

を取り上げます。

なぜこれらの作品は、今なお私たちの記憶に深く刻まれているのか。その進化の軌跡と、時代に与えた衝撃の大きさを紐解いていきましょう。

「昭和ロボットアニメ」という熱狂

ここで語る「昭和ロボットアニメ」とは、戦後の高度経済成長期からバブル期にかけて制作され、主に少年たちの心を掴んだ、巨大ロボットが活躍するアニメ作品群を指します。

当初は単純明快なヒーローとして描かれていたロボットは、時代の変化と共に、より複雑で、人間的な物語を背負う存在へと進化していきました。それは単なる子供向けの娯楽ではなく、作り手の思想や、その時代の社会の空気を色濃く反映した、一つの文化だったのです。

時代を創った、三つの“鋼の巨人”

① マジンガーZ(1972年):“搭乗型”巨大ロボットという「夢」の原点

- 革命的な発明:『鉄腕アトム』や『鉄人28号』など、それまでのロボットは自律的に動くか、外部からリモコンで操縦するものでした。しかし『マジンガーZ』は、主人公が「パイルダー・オン!」の掛け声と共にコックピットに乗り込み、自らの手足のように巨大ロボットを操縦するという、画期的な概念を初めて提示しました。この「搭乗型」という発明は、視聴者である子供たちに「自分もあのロボットに乗ってみたい」という強烈な憧れと没入感を与えたのです。

- 社会的インパクト:その人気を決定づけたのが、「超合金」に代表される玩具展開です。ずっしりと重い金属の塊である超合金は、当時の子供たちにとって最高の宝物でした。また、水木一郎が歌う主題歌は国民的なヒットとなり、「ロケットパンチ」は誰もが真似する流行語に。「物語」と「商品」を強力に結びつけるビジネスモデルは、この作品によって確立されました。

| スペック項目 | 内容 |

| 放送開始年 | 1972年 |

| キーワード | 搭乗型ロボット、超合金、必殺技 |

| 革命性 | 人がロボットに「乗り込む」という概念の発明 |

| 社会的影響 | 玩具・主題歌との連動による巨大メディアミックスの成功 |

② 機動戦士ガンダム(1979年): “リアルロボット”という時代の幕開け

- 革命的な路線変更:『機動戦士ガンダム』がもたらした衝撃は、それまでのロボットアニメが暗黙の前提としていた「勧善懲悪」の物語を破壊したことです。ガンダムは正義のヒーローではなく、「モビルスーツ」という無機質な「兵器」として描かれました。そして、敵であるジオン公国にも、守るべき家族や大義が存在する、人間的なドラマが用意されていたのです。

- 社会的インパクト:当初は玩具の売上不振などから低視聴率に苦しみ、打ち切りとなりました。しかし、その後の再放送で、中高生以上の年齢層がその深い物語性に熱狂。さらに、リアルな造形を追求したプラモデル「ガンプラ」が社会現象となるほどの空前の大ブームを巻き起こし、不動の地位を築きます。「アニメは子供のもの」という常識を覆し、大人が真剣に語り合うに値する作品であることを証明したのです。

| スペック項目 | 内容 |

| 放送開始年 | 1979年 |

| キーワード | リアルロボット、兵器、ガンプラ |

| 革命性 | 勧善懲悪からの脱却と、戦争ドラマの導入 |

| 社会的影響 | アニメの視聴者層を大人まで拡大、ガンプラブーム |

③ 超時空要塞マクロス(1982年):歌・恋愛・戦争を融合させた“異色の才能”

- 革命的なアプローチ:ガンダムが確立したリアルな戦争ドラマの路線を引き継ぎつつ、『マクロス』はそこに「三角関係の恋愛ドラマ」と「アイドルの歌」という、全く異質な要素を大胆に融合させました。戦闘シーンのBGMとしてアイドルの歌が流れ、その歌が敵である異星人の心を揺り動かし、最終的に戦争を終結させるという展開は、当時、あまりにも斬新でした。

- 社会的インパクト:劇中アイドル、リン・ミンメイが歌った「愛・おぼえていますか」は、現実の音楽チャートでも大ヒット。アニメのキャラクターが現実に飛び出し、アイドルとして絶大な人気を博すという現象は、後のキャラクタービジネスの先駆けとなりました。また、スタイリッシュな可変戦闘機「バルキリー」のデザインは、海外でも高く評価され、日本アニメの国際的な地位向上にも貢献しました。

| スペック項目 | 内容 |

| 放送開始年 | 1982年 |

| キーワード | 歌、アイドル、三角関係、可変戦闘機 |

| 革命性 | ロボットアニメと、恋愛・音楽ジャンルの融合 |

| 社会的影響 | 劇中歌の大ヒット、キャラクタービジネスの確立 |

比較と考察 ― 昭和ロボットアニメが起こした三つの革命

三つの作品は、それぞれがアニメ史における巨大な転換点でした。

- 共通点:いずれも、子供騙しではない、質の高い物語と斬新なアイデアを持っていたこと。そして、玩具や音楽といったメディアミックス戦略によって、その熱狂をアニメの外の世界へと広げることに成功した点です。

- 相違点(“革命”の性質の違い):

- マジンガーZは、「体験の革命」。ロボットに「乗り込む」という夢を提示した。

- ガンダムは、「物語の革命」。ロボットを「兵器」として描き、リアルな人間ドラマを導入した。

- マクロスは、「ジャンルの革命」。ロボットと「歌・恋愛」という異質な文化を融合させた。

【Mitorie編集部の視点】

昭和のロボットアニメが私たちに残した最大の遺産は、「ロボットとは、人間を映し出す鏡である」という視点ではないでしょうか。

マジンガーZの無敵の強さは、高度経済成長期の日本の万能感を。ガンダムが描く戦争のリアルは、社会の矛盾に気づき始めた若者の葛藤を。そしてマクロスが奏でる歌は、イデオロギーよりも個人の感情を大切にし始めた時代の空気感を、それぞれ象徴していました。

私たちは鋼の巨人を通して、実は、その時代を生きた人間そのものを見ていたのです。

まとめ ― 脈々と受け継がれる“鋼の魂”

マジンガーZ、ガンダム、マクロス

この三作が生んだ革新は、単なるアニメ史の出来事ではなく、日本のポップカルチャーの“設計図”そのものを作った瞬間でした。

| 作品名 | 革命のポイント | 現代への影響 |

| マジンガーZ | 体験の革命 | 搭乗型ロボットの標準化、玩具ビジネス |

| 機動戦士ガンダム | 物語の革命 | リアルロボット路線の確立、大人向けアニメ市場 |

| 超時空要塞マクロス | ジャンルの革命 | 異ジャンル融合(歌・恋愛)、キャラクタービジネス |