なぜ、あの“洋館”の廊下を曲がるのが、あんなにも怖かったのだろうか?

なぜ、あの“霧の街”のサイレンは、今も耳から離れないのだろうか?

そしてなぜ、あの“村”からは、決して逃げられないと感じたのだろうか?

それは単なる「怖いゲーム」だったから、ではない。

90年代後半から2000年代初頭にかけて登場した、日本の三つのホラーゲーム。

それらは、私たちが「恐怖」と呼ぶものの“概念”そのものを、根底から変えてしまった“発明”だったのです。

本記事では、【三大ゲーム文化大全】の深掘り企画として、この三つの金字塔が、いかにして生まれ、私たちの心に何を刻み込み、そして世界のホラーエンターテインメントに、どのような影響を与えたのか、その本質に迫ります。

なぜ90年代後半、Jホラーは“事件”になったのか

1990年代後半。日本のエンターテインメント業界は、大きな転換点を迎えていました。PlayStationという新しいプラットフォームが登場し、ゲームは子供だけの遊びから、大人も唸らせる表現メディアへと進化を遂げようとしていたのです。

時を同じくして、映画界では『リング』(1998年)が社会現象となり、「Jホラー」という言葉が生まれます。派手な演出に頼らず、じっとりと日常を侵食してくる日本的な恐怖表現が、世界を魅了し始めた時代。

そんな熱気の中で、ゲームという最もパーソナルな体験を提供するメディアが、Jホラーと融合するのは、もはや必然でした。これから語る三つの作品は、そんな時代の要請が生んだ“事件”だったのです。

世界を変えた、三つの“恐怖革命”

① サバイバルホラー革命:「死の恐怖」との“資源戦争”を発明した『バイオハザード』

- 革命の概要:『バイオハザード』以前、ホラーゲームは謎解きが中心のアドベンチャーでした。しかし、限られた弾薬、回復アイテム、そして強力な敵。カプコンが生み出したのは、恐怖を「生き残るための資源管理」というゲームシステムに落とし込む、“サバイバルホラー”という革命でした。プレイヤーは、ただ闇雲に敵を倒すのではなく、どの敵を倒し、どの敵から逃げるか、常にリソースとの駆け引きを強いられます。この「死と隣り合わせのやりくり」こそが、恐怖の本質だったのです。

- 文化的インパクト:ゾンビという存在を世界的なカルチャーアイコンへと押し上げ、その後のゲームだけでなく、映画やドラマにも計り計り知れない影響を与えました。B級ホラー映画への愛に満ちた演出と、練り込まれたゲーム性が融合した「恐怖=戦闘」という新たなエンターテインメントの形は、世界中のプレイヤーを熱狂させたのです。

| スペック項目 | 内容 |

| 開発主体 | カプコン(ディレクター:三上真司) |

| キーワード | サバイバルホラー、B級ホラー映画へのオマージュ、固定カメラ |

| 革命性 | 恐怖を「ゲームシステム」として発明し、世界標準のジャンルを確立した。 |

| 象徴する恐怖 | 角を曲がった先にいるかもしれない「敵」への恐怖 |

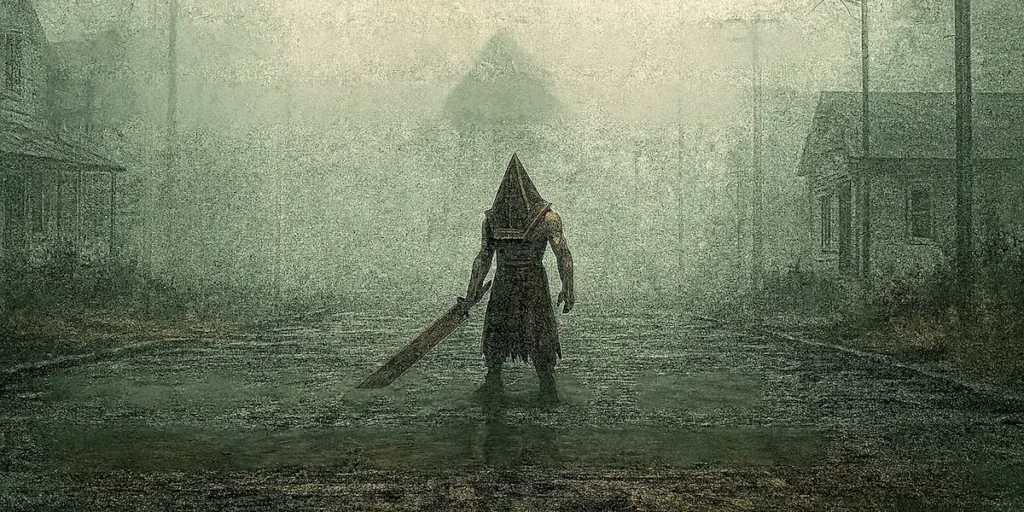

② 心理ホラー革命:「内なる闇」を“世界”として描いた『サイレントヒル』

- 革命の概要:『バイオハザード』が“外”からの物理的な恐怖なら、『サイレントヒル』は“内”からの精神的な恐怖です。コナミが描いたのは、主人公の罪悪感やトラウマが具現化した、“悪夢の世界”そのものでした。霧に包まれた街、鳴り響くサイレン、そして錆と血にまみれた裏世界。そこに現れる異形のクリーチャーの全てが、プレイヤー自身の心を映す鏡だったのです。

- 文化的インパクト:ゲームが、単なる娯楽ではなく、人間の深層心理を描く“アート”になり得ることを証明しました。その難解で哲学的な物語は、今なお世界中のファンによって考察が続けられており、ゲーム史における一つの文学作品とも言える地位を築いています。ゲームがプレイヤーに与える体験を、内省的でパーソナルなものへと深化させたのです。

| スペック項目 | 内容 |

| 開発主体 | コナミ(Team Silent) |

| キーワード | 心理ホラー、霧と錆の世界、ノイズエフェクト、考察文化 |

| 革命性 | プレイヤーの内面とリンクする、パーソナルな恐怖体験を創出した。 |

| 象徴する恐怖 | 自分自身の「罪」と向き合う恐怖 |

③ ジャパニーズホラー革命:「逃げられない絶望」を“体験”させた『SIREN』

- 革命の概要:『バイオハザード』の爽快感も、『サイレントヒル』の芸術性とも違う。ソニーが生み出したのは、日本の土着的な因習や閉塞感をベースにした、“理不尽な絶望感”でした。敵(屍人)は倒せず、ただ隠れ、逃げ惑うしかない。敵の視界を盗み見る「視界ジャック」システムは、革新的であると同時に、プレイヤーに「どこにも安全な場所はない」という圧倒的な無力感を植え付けました。

- 文化的インパクト:海外のホラーとは全く異なる、湿度の高い「ジャパニーズホラー」の恐怖を、ゲームというメディアで完璧に表現しました。「どうあがいても、絶望」というキャッチコピーの通り、クリアすることさえ困難なそのゲームデザインは、多くのプレイヤーにトラウマを与え、伝説として語り継がれています。

| スペック項目 | 内容 |

| 開発主体 | SCEジャパンスタジオ(ディレクター:外山圭一郎) |

| キーワード | ジャパニーズホラー、視界ジャック、群像劇、高難易度 |

| 革命性 | 海外ホラーの文法を完全に捨て去り、「日本的な絶望」をシステム化した。 |

| 象徴する恐怖 | 日常が侵食され、逃げ場を失う恐怖 |

比較と考察 ― なぜ、Jホラーゲームの恐怖は“尾を引く”のか

- 共通点:三作品に共通するのは、プレイヤーに「圧倒的な無力感」を与える巧みなゲームデザインです。超人的なヒーローではなく、か弱い一般市民として、絶望的な状況に放り込まれる。この“弱者の視点”こそが、Jホラーゲームの根幹と言えるでしょう。

- 相違点(“恐怖”の質):

- バイオハザードは、「死」への直接的な“物理的恐怖”

- サイレントヒルは、自らの「罪」と向き合う“精神的恐怖”

- SIRENは、抗うことのできない「運命」への“存在的恐怖”

【Mitorie編集部の視点】

これらのゲームが私たちに与えたのは、ただの恐怖ではありません。

それは、「もし、この日常が壊れたら?」という、根源的な問いでした。ゾンビが蔓延る洋館、自分の罪が作り出した街、異形の住人が徘徊する村。

それらは全て、私たちが生きる「当たり前の日常」のすぐ隣にある、もう一つの世界のメタファーなのです。ここにもう一歩踏み込むと、日本と海外のホラー文化の違いが見えてきます。

多くの海外ホラーが、悪魔の正体や怪異のルールを明確に設定し、「理解できる恐怖」として提示する傾向があるのに対し、日本の恐怖表現は、古来の怪談文化に根ざした「説明しすぎない不気味さ」を大切にします。

なぜ屍人は生まれたのか? なぜ街は霧に包まれたのか?

その全ては、あえて曖昧に描かれます。だからこそ、プレイヤーは物語の断片を拾い集め、自らの想像力で“恐怖”を補完してしまう。

コントローラーを置いた後も、私たちの頭の中で恐怖が勝手に増殖していくのです。

Jホラーゲームの恐怖がいつまでも尾を引く理由は、ここにあります。

まとめ ― あの夜、コントローラーを握りしめた“私たち”へ

『バイオハザード』がサバイバルホラーというジャンルを確立し、『サイレントヒル』がそれを芸術へと昇華させ、そして『SIREN』が日本独自の文化へと深く根付かせました。

| ゲーム名 | 彼らが“発明”したもの |

| バイオハザード | “戦う恐怖”のシステム |

| サイレントヒル | “内なる恐怖”の物語 |

| SIREN | “逃げられない恐怖”の体験 |

これらの革命は、単にゲームの歴史を変えただけではありません。

それは、私たちの「夜の過ごし方」そのものを変えてしまいました。電気を消した部屋で、一人コントローラーを握りしめ、未知の恐怖に震えたあの夜。あの原体験こそが、日本のゲーム文化が到達した、一つの頂点だったのかもしれません。

そして、その革命の遺伝子は、今もなお生き続けています。小島秀夫監督が生んだ伝説の体験版『P.T.』(PlayStation 4、コナミ)の一人称視点の絶望や、『バイオハザード7』が見せた原点回帰のサバイバルホラーに受け継がれているように、日本発の“恐怖”は、形を変えながら今も世界を震わせ続けているのです。

次に私たちが手に取るゲームが、どのような“新しい恐怖”を発明してくれるのか。

私たちは、あの夜と同じように、ただ固唾を飲んで待つしかないのです。