カセットに息を吹きかけ、友達の家でコントローラーを握りしめた、あの頃。

あなたの青春時代の中心にあったゲーム機は、何でしたか?

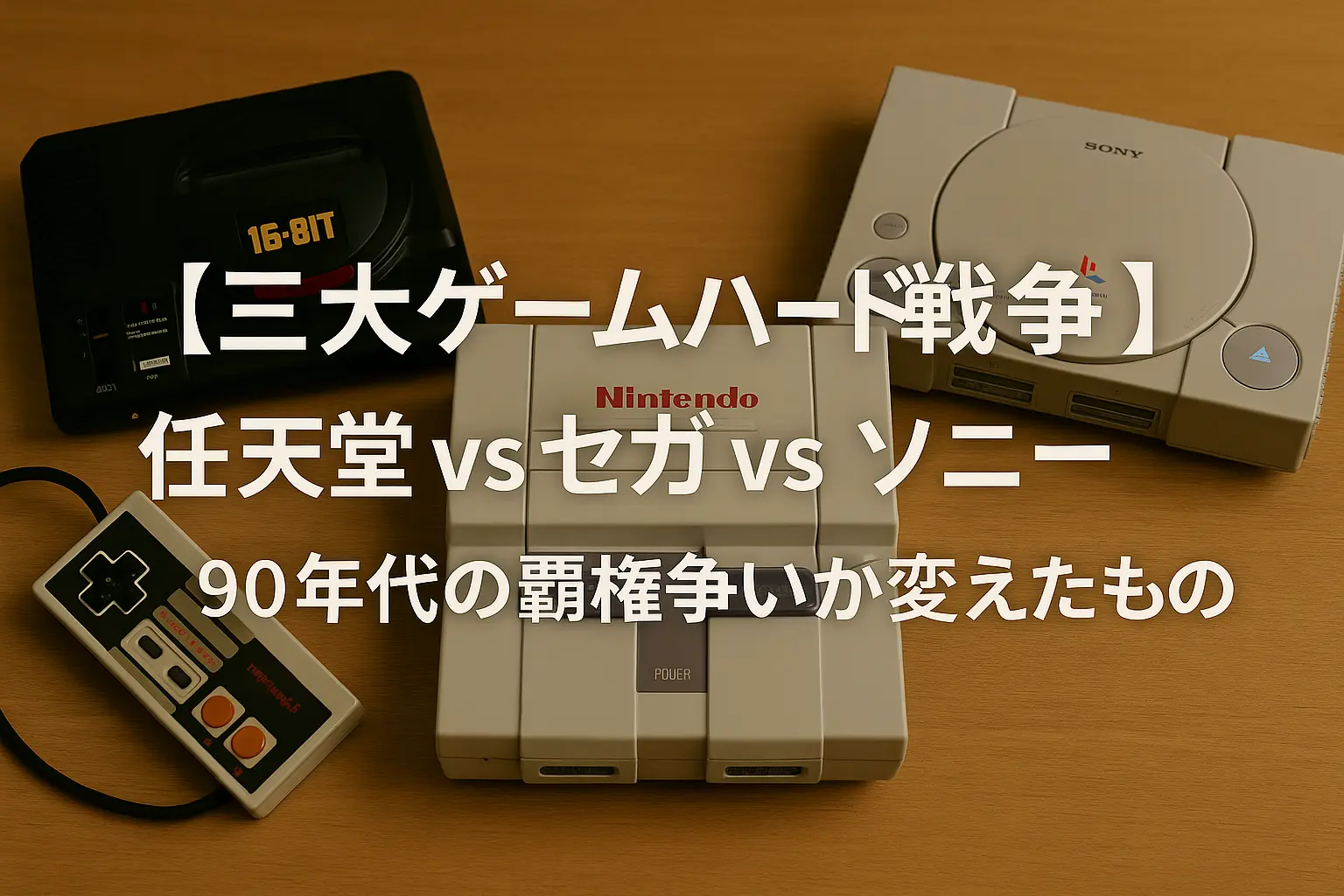

1990年代、日本の家庭用ゲーム市場は、まさに群雄割拠の戦国時代でした。

絶対王者「任天堂」

クールな挑戦者「セガ」

そして異業種から乗り込んできた黒船「ソニー」

彼らが繰り広げた熾烈な覇権争いは、単なる製品の競争に留まらず、私たちの遊び方を、そしてカルチャーそのものを永遠に変えてしまいました。

本記事では、この「三大ゲームハード戦争」を振り返り、それぞれの企業が掲げた哲学と戦略、そしてその戦いが現代のエンターテインメントに何を残したのかを、徹底的に読み解きます。

「ゲームハード戦争」とは何か?

「ゲームハード戦争(またはコンソールウォー)」とは、複数の企業が、自社の家庭用ゲーム機(ハードウェア)のシェアを巡って繰り広げる、激しいマーケティングと開発の競争を指します。

特に、スーパーファミコン、メガドライブ、PCエンジンが競った「16bit機戦争」と

ニンテンドウ64、セガサターン、プレイステーションが激突した「次世代機戦争」が繰り広げられた1990年代は、その最盛期でした。

この戦いの勝敗を決めたのは、単なるスペックの優劣だけではありません。「どんなゲームが遊べるのか(ソフトウェア)」「どんな価格で提供されるのか(価格戦略)」そして「どんな未来を提示したのか(ブランドイメージ)」。企業の総合力が問われる、壮大な代理戦争だったのです。

三つ巴の覇権争い

① 任天堂:“娯楽の王者”が守り抜いた、遊びの本質

- 戦略と哲学:80年代にファミリーコンピュータで市場を創造した、絶対的王者。「ビデオゲームは、家族みんなで楽しめる安全な娯楽であるべき」という「任天堂イズム」を貫き、マリオやゼルダといった強力な自社IP(知的財産)と、厳しい品質管理で盤石の地位を築きました。強みは、独創的な「遊び」の発明にありました。

- 90年代の戦い:スーパーファミコンで16bit機戦争を制覇しますが、次世代機戦争ではROMカセットを採用したニンテンドウ64が、CD-ROM採用のプレイステーションに苦戦。しかし『ポケットモンスター』という携帯機のキラータイトルを生み出し、ゲーム人口を拡大しました。

| スペック項目 | 内容 |

|---|---|

| 90年代の主要ハード | スーパーファミコン、ニンテンドウ64、ゲームボーイ |

| キーワード | 家族向け、遊びの発明、自社IP |

| 象徴的なゲーム | スーパーマリオ64、ゼルダの伝説 時のオカリナ、ポケットモンスター |

② セガ:“時代の先を行き過ぎた”クールな挑戦者

- 戦略と哲学:アーケードゲームの雄であったセガは、常に任天堂より高性能なハードで挑戦。「メガドライブ」はクールで大人向けなイメージを打ち出し、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」を生み出しました。

- 90年代の戦い:次世代機戦争では、32bit機「セガサターン」を先行投入し当初は優位。しかしプレイステーションとのソフト争奪戦に敗れ失速。最後のハード「ドリームキャスト」は内蔵モデムによるネット接続など革新性を持つ名機でしたが、覇権奪回には至らず、ハード事業撤退に追い込まれます。

| スペック項目 | 内容 |

|---|---|

| 90年代の主要ハード | メガドライブ、セガサターン、ドリームキャスト |

| キーワード | 高性能、アーケード、挑戦者 |

| 象徴的なゲーム | ソニック・ザ・ヘッジホッグ、バーチャファイター、シェンムー |

③ ソニー:“ゲームを大人に解放した”異次元の破壊者

- 戦略と哲学:任天堂とのCD-ROM機開発破談を経て誕生した「プレイステーション」。ソニーは「ゲームは子供の遊び」という固定観念を覆し、「次世代のエンターテインメント」として市場を再定義。安価なCD-ROMはサードパーティを惹きつけ、多彩なタイトルを生み出しました。

- 90年代の戦い:『ファイナルファンタジーVII』や『バイオハザード』など映画的体験を持つ作品が登場し、大人層の新規ユーザーを開拓。勢力図を塗り替えました。

| スペック項目 | 内容 |

|---|---|

| 90年代の主要ハード | プレイステーション |

| キーワード | CD-ROM、サードパーティ、エンターテインメント |

| 象徴的なゲーム | ファイナルファンタジーVII、バイオハザード、グランツーリスモ |

比較と考察

共通点

いずれも日本の「ものづくり」精神を体現し、世界市場に高品質なエンタメを提供した点。

相違点(企業のDNA)

- 任天堂:純粋な「遊び」を追求するおもちゃ屋

- セガ:刺激的体験を追求するアーケード屋

- ソニー:新カルチャーを創造する家電屋

【Mitorie編集部の視点】

90年代のゲームハード戦争は、「楽しいとは何か」を巡る文化闘争でした。

任天堂は「みんなで遊ぶ楽しさ」、セガは「競争とスリル」、ソニーは「物語に没入する体験」を提示。最終的に映画的体験を提供したソニーが覇権を握り、ゲームの価値は「遊び」から「体験」へとシフトしました。

まとめ

| 企業名 | 企業DNA | 90年代の戦略 |

|---|---|---|

| 任天堂 | おもちゃ屋 | 「遊び」の本質を追求、ファミリー層の維持 |

| セガ | アーケード屋 | 高性能ハードで挑戦、熱狂的ファンの獲得 |

| ソニー | 家電屋 | 新メディアで市場再定義、大人層の開拓 |