映画館の暗闇で、息をのんだあの瞬間を覚えていますか?

スクリーンいっぱいに広がる壮大な映像と、心を揺さぶる音楽。物語が終わった後も、しばらく席を立てなかった、あの余韻。

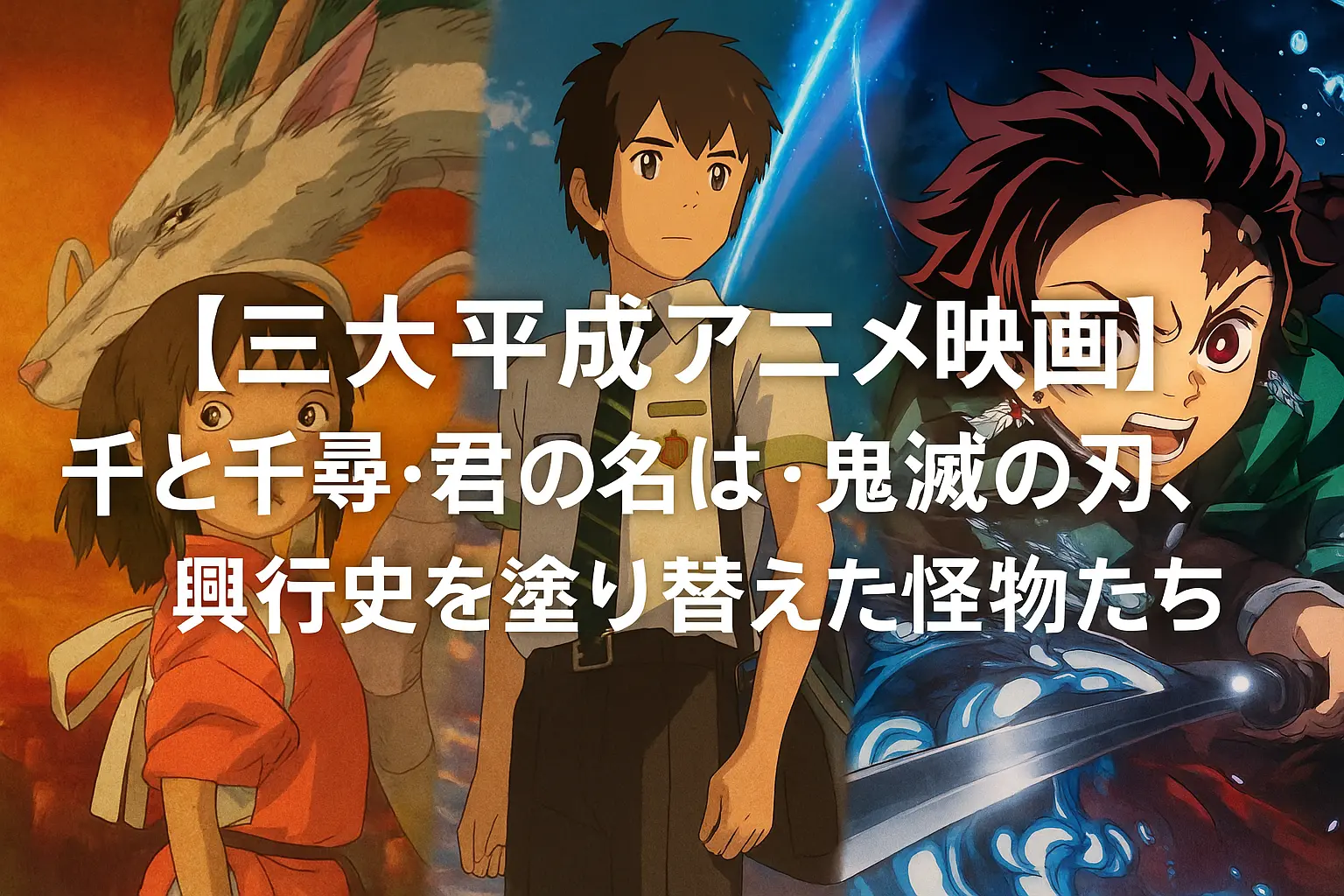

平成という30年間は、日本のアニメ映画が、単なる「子供向け」の枠を超え、国民的なエンターテインメントとして、そして世界に誇る文化として、その地位を確立した時代でした。

本記事では、その中でも特に、興行収入、社会的影響力、そして時代の象徴性において突出した三つの“怪物”的作品

『千と千尋の神隠し』

『君の名は。』

『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』

を取り上げます。

なぜこれらの作品は、あれほどまでに日本中を熱狂させたのか。そのヒットの裏にある、時代の空気と文化の変遷を徹底的に読み解きます。

「平成アニメ映画の三巨頭」とは何か?

ここで取り上げる三作品は、いずれも国内興行収入250億円以上という、驚異的な記録を打ち立てた日本アニメ映画の金字塔です。

- 『千と千尋の神隠し』(2001年) – 316.8億円

- 『君の名は。』(2016年) – 251.7億円

- 『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』(2020年) – 404.3億円

『鬼滅の刃』の公開は厳密には令和時代ですが、その原作の連載開始からアニメシリーズの放送、そして熱狂的なファンコミュニティの形成は、すべて平成の文化土壌の上で育まれたものであり、「平成が生んだ最大のヒット作」として、この三巨頭に加えるのがふさわしいでしょう。彼らは単なるヒット作ではなく、それぞれの時代の「映画の観られ方」そのものを象徴する存在なのです。

セクション2:時代を象徴する三つの“怪物”

① 千と千尋の神隠し(2001年):日本文化を世界に届けた“絶対王者”

- 物語と文化的意義:主人公・千尋が、八百万の神々が集う不思議な世界に迷い込み、生き抜くために湯屋で働きながら成長していく物語。日本の土着的な神道の世界観や労働観を、普遍的な成長物語へと昇華させ、国内外で絶大な評価を獲得しました。スタジオジブリというブランドを、世界的なものへと押し上げた決定的傑作です。

- ヒットの背景:当時はまだ、映画館で映画を観ることが、エンターテインメントの王道でした。テレビでの大規模な宣伝と、口コミ、そしてジブリ作品が持つ圧倒的な信頼感が、老若男女を映画館へと向かわせました。ベルリン国際映画祭での金熊賞や、米国アカデミー賞長編アニメーション賞の受賞も、その人気を後押ししました。

| スペック項目 | 内容 |

| 公開年 | 2001年 |

| 興行収入(国内) | 316.8億円 |

| キーワード | スタジオジブリ、日本文化、アカデミー賞 |

| 時代への影響 | 日本アニメの芸術的評価を世界的に確立 |

② 君の名は。(2016年):SNS時代が生んだ“共感の怪物”

- 物語と文化的意義:東京に住む男子高校生と、田舎町の女子高校生の心が入れ替わる、という王道の物語。しかし、その裏には、東日本大震災後の「喪失と再生」という、時代の大きなテーマが織り込まれており、多くの若者の心を掴みました。新海誠監督が描く、息をのむほど美しい風景描写も大きな話題となりました。

- ヒットの背景:この作品のヒットを語る上で欠かせないのが、SNSの爆発的な力です。観客が映画の感想や「聖地巡礼」の写真をTwitterやInstagramに投稿し、それが拡散。RADWIMPSが手掛けた主題歌も、YouTubeや音楽ストリーミングサービスを通じて広まり、音楽と映像の完璧なシナジーが、リピーターを続出させる社会現象を生み出しました。

| スペック項目 | 内容 |

| 公開年 | 2016年 |

| 興行収入(国内) | 251.7億円 |

| キーワード | 新海誠、SNS、音楽、聖地巡礼 |

| 時代への影響 | SNS時代の口コミと音楽による、新しいヒットモデルの確立 |

③ 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編(2020年):メディアミックスの最終形態、“熱狂の怪物”

- 物語と文化的意義:大正時代を舞台に、鬼に家族を殺された少年・竈門炭治郎が、鬼を討つ「鬼殺隊」として戦う物語。劇場版は、TVアニメシリーズの最終話から直結するストーリーであり、ファンにとっては「絶対に観なければならない一本」でした。

- ヒットの背景:最大の要因は、TVアニメ版の大成功によって、公開前には既に熱狂的な巨大ファンコミュニティが形成されていたことです。さらに、コロナ禍という特殊な状況下で、他のエンターテインメントが制限される中、映画館が数少ない「特別な体験」の場となりました。複数回鑑賞を促す入場者特典なども功を奏し、日本の興行収入記録を全て塗り替える、歴史的な大ヒットとなったのです。

| スペック項目 | 内容 |

| 公開年 | 2020年 |

| 興行収入(国内) | 404.3億円 |

| キーワード | TVアニメ直結、ファンコミュニティ、コロナ禍 |

| 時代への影響 | メディアミックスと短期集中興行の成功モデルを極致へ |

比較と考察 ― ヒットの裏にある、時代の“空気”

三つの作品は、なぜそれぞれの時代で、あれほどの爆発的なヒットを記録できたのでしょうか。

- 共通点:いずれも、その時代を生きる人々の心の琴線に触れる、普遍的なテーマ(成長、喪失と再生、家族愛など)を内包していたこと。そして、その時代の最新の映像技術を駆使した、圧倒的なビジュアル体験を提供した点です。

- 相違点(ヒットの“駆動エンジン”の違い):

- 千と千尋は、作品そのものが持つ圧倒的な力と、ジブリという「ブランド力」が牽引した。

- 君の名は。は、観客一人ひとりの「SNSでの発信力」が爆発の原動力となった。

- 鬼滅の刃は、TVシリーズから続く、既存ファンの「熱狂的な支持」**が全てを動かした。

【Mitorie編集部の視点】

三巨頭の変遷は、映画と“観客”の関係性の変化そのものを映し出しています。

2001年の『千と千尋』では、私たちは宮崎駿という巨匠が差し出す「完成された物語」を、ありがたく受け取っていました。

2016年の『君の名は。』では、私たちはSNSを通じて感想を共有し、聖地を巡り、音楽を聴くことで、ヒットという現象を“作る”側に積極的に参加しました。

そして2020年の『鬼滅の刃』では、既に巨大な熱量を持つファンという“共同体”が、作品を歴史的な記録へと押し上げたのです。

平成という時代の中で、映画のヒットの主役は、作り手から、徐々に私たち観客へと移っていったのかもしれません。

まとめ ― 平成が遺した、アニメ映画の未来

平成の三大アニメ映画は、単なる興行的な成功を超え、それぞれの時代のカルチャーを象徴する記念碑です。

| 作品名 | ヒットの型 | 時代のキーワード |

| 千と千尋の神隠し | 作品力主導型 | ブランド、口コミ、映画館 |

| 君の名は。 | SNS拡散型 | 共感、音楽、聖地巡礼 |

| 鬼滅の刃 | ファン熱量集中型 | メディアミックス、コロナ禍 |