「月に代わって、おしおきよ!」

その決め台詞が、世界中の少女たちの合言葉になった時代。

「逃げちゃダメだ」

その一言が、若者たちの心を鷲掴みにし、一大論争を巻き起こした時代。

「ポケモン、ゲットだぜ!」

その掛け声が、国境を越えて、子供たちの共通言語になった時代。

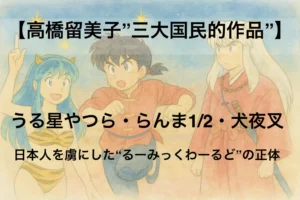

平成という30年間は、日本のアニメが国内の娯楽にとどまらず、世界を巻き込むカルチャーへと成長した、まさに革命の時代でした。

本記事では、その象徴である『美少女戦士セーラームーン』『新世紀エヴァンゲリオン』『ポケットモンスター』という三つの社会現象を取り上げます。

なぜこれらの作品は、あれほどまでに時代を熱狂させたのか。その文化的インパクトと、今なお続く絶大な影響力に迫ります。

「平成アニメの社会現象」とは何か?

ここで語る「社会現象」とは、単に高視聴率を記録した、というだけではありません。作品がテレビの枠を飛び出し、玩具、音楽、ファッション、そして人々の価値観やコミュニケーションのあり方にまで影響を与え、一つの“文化”として語られるようになった状況を指します。

昭和のアニメが主に国内の子供たちを熱狂させたのに対し、平成のアニメは、大人や海外のファンという、新たな巨大なオーディエンスを獲得しました。この三作品は、その起爆剤となった、まさに平成を代表する存在なのです。

時代を塗り替えた、三つの“怪物”

① 美少女戦士セーラームーン(1992年):“戦う女の子”という革命

- 物語と文化的衝撃:それまで「守られる存在」として描かれがちだった少女たちが、自ら戦士に変身し、仲間と協力して悪と戦う。この「戦う少女(ヒロイン)」というコンセプトは、少女たちの自己肯定感を強く刺激し、性別を超えた爆発的な支持を集めました。ドジで泣き虫な主人公・月野うさぎが、仲間との絆の中で成長していく姿は、多くの視聴者の共感を呼びました。

- ビジネスモデルの革新:変身アイテムや武器といった関連玩具が、記録的な大ヒット。アニメのストーリーと玩具販売を連動させる「キャラクタービジネス」の巨大な成功モデルを確立しました。また、いち早く海外展開に成功し、「Sailor Moon」は世界中の少女たちのバイブルに。「日本の少女向けアニメ」が、世界に通用するキラーコンテンツであることを証明した最初の事例です。

| スペック項目 | 内容 |

| 放送開始年 | 1992年 |

| キーワード | 戦う少女、変身ヒーロー、キャラクタービジネス |

| 革命性 | 少女向けアニメに「バトル」と「自己肯定」の要素を導入 |

| 社会的影響 | 少女向けアニメの国際市場を開拓 |

② 新世紀エヴァンゲリオン(1995年): “深読み”文化を生んだ謎

- 物語と文化的衝撃:巨大ロボット「エヴァンゲリオン」に乗り、謎の敵「使徒」と戦う少年少女の物語。しかし、その実態は、複雑な伏線、難解な専門用語、そして主人公・碇シンジの内面へと深く沈んでいく、極めて内省的な心理ドラマでした。特に、テレビシリーズ最終回の抽象的な演出は、賛否両論を巻き起こし、一大論争へと発展しました。

- オタク文化の変革:「エヴァ」の登場以降、ファンは物語の謎を解き明かそうと、雑誌やインターネット掲示板で膨大な「考察」を繰り広げるようになります。「物語を、受け取るだけでなく、能動的に読み解く」という、現代まで続く“深読み”文化は、この作品によって決定づけられました。アニメが、子供だけでなく、批評や分析の対象となる知的エンターテインメントであることを、社会に広く知らしめたのです。

| スペック項目 | 内容 |

| 放送開始年 | 1995年 |

| キーワード | 深読み、考察、謎、セカイ系 |

| 革命性 | 視聴者に解釈を委ねる、複雑で哲学的な物語 |

| 社会的影響 | 「オタク文化」をメインストリームへと押し上げるきっかけに |

③ ポケットモンスター(1997年):世界を繋いだ“コミュニケーション”

- 物語と文化的衝撃:少年サトシが、相棒のピカチュウと共に、ポケモンマスターを目指して旅をする物語。その本質は、バトルだけでなく、「収集・交換・育成」という、ゲーム原作の持つコミュニケーションの楽しさにありました。

- グローバル戦略の完成:ゲーム、アニメ、カードゲーム、映画が相互に補完し合い、その人気を増幅させていく「メディアミックス戦略」の究極の成功例です。1999年にアメリカで放送が開始されると、瞬く間に社会現象化。「ピカチュウ」はミッキーマウスと並び称される、世界的なキャラクターとなりました。ポケモンは、日本が誇る最大のソフトパワーとして、国境や文化を越え、世界中の子供たちの共通言語となったのです。

| スペック項目 | 内容 |

| 放送開始年 | 1997年 |

| キーワード | メディアミックス、グローバル、ポケモン、ゲーム連動 |

| 革命性 | ゲームとアニメを融合させたグローバル・フランチャイズの確立 |

| 社会的影響 | 日本の「ソフトパワー」を世界に証明 |

比較と考察 ― 平成が生んだ、三つの“熱狂”

三つの作品は、全く異なるアプローチで、それぞれの時代のファンを熱狂させました。

- 共通点:いずれも、アニメというメディアの可能性を大きく拡張した点。そして、作品そのものの魅力だけでなく、巧みなメディア戦略によって、その熱狂を社会全体へと広げていった点が共通しています。

- 相違点(“熱狂”の届け方の違い):

- セーラームーンは「商品」を通じて、少女たちの日常へと熱狂を届けた。

- エヴァンゲリオンは「謎」を通じて、若者たちの知的好奇心に火をつけた。

- ポケモンは「遊び」を通じて、世界中の子供たちを繋げた。

【Mitorie編集部の視点】

三大平成テレビアニメが示したのは、「物語」が、国境や世代、性別といった、あらゆる壁を越える力を持つという、シンプルな真実です。

セーラームーンが少女たちに「勇気」を、エヴァンゲリオンが若者たちに「自己との対話」を、そしてポケモンが子供たちに「他者との繋がり」を、それぞれ物語を通して伝えました。

彼女たち・彼らが戦っていた相手は、悪の組織や使徒、ロケット団だけではなかったのかもしれません。それは、旧来の価値観や、見えない社会の閉塞感でもあったのです。平成という時代に、私たちは、アニメを通して新しい生き方や世界の捉え方を学んでいたのではないでしょうか。

まとめ ― 令和にまで続く、平成アニメの遺伝子

「戦う勇気」「自分と向き合う深さ」「世界と繋がる喜び」

セーラームーン、エヴァンゲリオン、ポケモンが平成という時代に示したのは、単なるヒットの法則ではありませんでした。それは、アニメという物語を通じて、私たちがどう生きるか、という問いへの三者三様の答えだったのです。

彼女たち・彼らが切り拓いた道は、単にビジネスモデルとしてだけでなく、私たちの心の中に、そして令和のアニメ作品の中に、今もなお太い遺伝子として息づいています。

| 作品名 | 放送年 | ターゲット層 | 革命のポイント |

| セーラームーン | 1992年 | 少女層+少年層 | 女性向けヒーロー像、キャラクタービジネス |

| 新世紀エヴァンゲリオン | 1995年 | オタク層+一般層 | 難解な物語、深読み文化 |

| ポケットモンスター | 1997年 | 子ども層+ファミリー層 | ゲーム連動、グローバルブランド化 |