友達の家でコントローラーを奪い合った、あの放課後。

徹夜でレベル上げに没頭した、あの夏休み。

あなたの「平成」の記憶には、どんなゲーム機が寄り添っていますか?

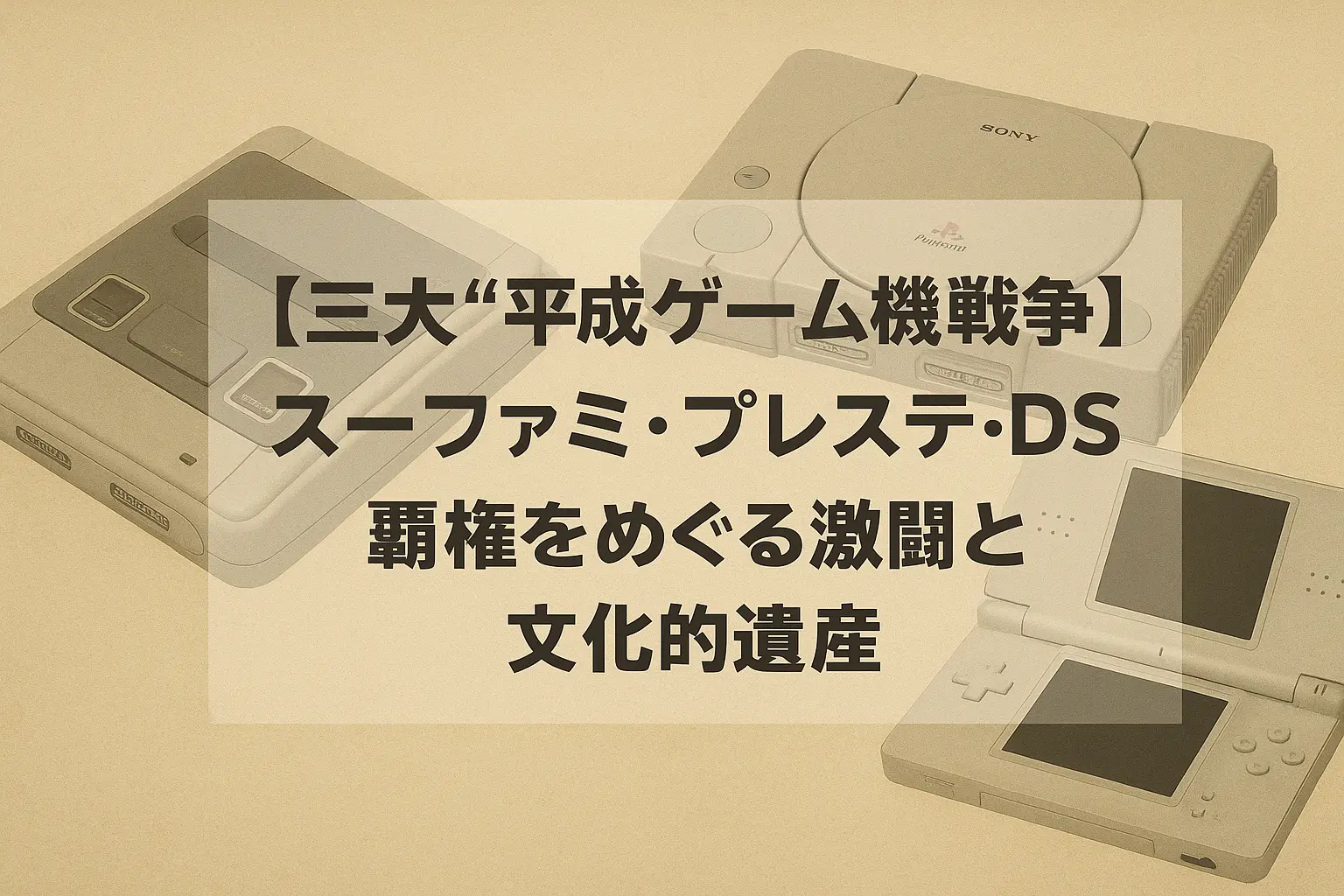

平成という30年間は、日本の家庭用ゲーム機が世界市場を席巻し、ビデオゲームが「子供の遊び」から「一大文化」へと成長を遂げた、まさに革命の時代でした。

本記事では、その象徴である三つのゲーム機、「スーパーファミコン」「プレイステーション」「ニンテンドーDS」を取り上げます。それぞれが、いかにして時代の覇者となり、私たちの遊び方を、そしてカルチャーそのものを変えていったのか。その激闘の歴史を紐解いていきましょう。

「平成ゲーム機戦争」とは何か?

「平成ゲーム機戦争」とは、1989年から2019年にかけて、複数の企業が自社の家庭用ゲーム機のシェアを巡って繰り広げた、熾烈な開発・マーケティング競争を指します。

この戦いの勝敗を決めたのは、単純なスペックの優劣だけではありませんでした。

「どんなゲームが遊べるのか(ソフトウェア)」

「どんな新しい体験ができるのか(革新性)」

「誰に向けて作られているのか(ターゲット戦略)」

企業の思想と哲学がぶつかり合う、壮大な文化の覇権争いだったのです。

今回取り上げる三機種は、それぞれが異なる時代の頂点に立ち、ゲームの歴史に決定的な転換点をもたらしました。

時代を制した、三つの“覇者”

① スーパーファミコン(1990年):王道と革新を両立した“90年代の絶対王者”

- 物語と文化的インパクト:80年代に「ファミコン」で市場を創造した絶対王者・任天堂が、満を持して投入した後継機。16bit CPUによる豊かな色彩とサウンド、回転・拡大・縮小といった表現力は、ゲームの世界観を劇的に進化させました。『スーパーマリオワールド』や『ドラゴンクエストV』といった国民的タイトルが次々と生まれ、「ゲームといえば任天堂」というブランドイメージを不動のものにしました。

- 戦略と功績:任天堂は、強力な自社ソフトでハードを牽引する「垂直統合戦略」を徹底。さらに、『ストリートファイターII』の大ヒットは、それまでの「一人で遊ぶRPG」中心だった家庭用ゲームに、「友達と対戦する格闘ゲーム」という新しい熱狂をもたらし、市場そのものを大きく拡大させました。

| スペック項目 | 内容 |

| 発売年 | 1990年 |

| 主な特徴 | 16bit CPU、豊かな表現力、強力なサードパーティ |

| キーワード | 王道、国民的ゲーム、対戦ブーム |

| 象徴的なソフト | 『スーパーマリオワールド』『ドラゴンクエストV』『ストリートファイターII』 |

② プレイステーション(1994年):ゲームを“大人の文化”へと押し上げた革新者

- 物語と文化的インパクト:家電の巨人・ソニーが、任天堂との共同開発の破談をきっかけに、ゲーム業界に殴り込みをかけた黒船。最大の武器は、大容量のCD-ROMでした。これにより、それまでのROMカセットでは不可能だった、美麗なCGムービーや、豪華な声優陣による音声が実現可能に。「ゲームは子供の遊び」という常識を覆し、映画や音楽と並ぶ「総合エンターテインメント」へと、ゲームの地位を押し上げたのです。

- 戦略と功績:ソニーは、ソフトメーカーが参入しやすいように開発コストを抑え、自由な表現を尊重する環境を整備。これにより、多様な才能がプレイステーションに集結しました。『ファイナルファンタジーVII』や『バイオハザード』といった、「大人も夢中になれる物語」は、新たなユーザー層を開拓し、90年代後半のゲーム市場の勢力図を完全に塗り替えました。

| スペック項目 | 内容 |

| 発売年 | 1994年 |

| 主な特徴 | CD-ROMの採用、3Dポリゴン表現 |

| キーワード | 大人向け、映画的演出、サードパーティ戦略 |

| 象徴的なソフト | 『ファイナルファンタジーVII』『メタルギアソリッド』『バイオハザード』 |

③ ニンテンドーDS(2004年): “ゲーム人口の拡大”を実現した二画面革命

- 物語と文化的インパクト:2000年代前半、高性能化するゲームの複雑化により、「ゲーム離れ」が囁かれ始めました。その停滞した空気を打ち破ったのが、「二画面」と「タッチパネル」という、誰も思いつかなかったアイデアを搭載したニンテンドーDSでした。

- 戦略と功績:任天堂が掲げた戦略は「ゲーム人口の拡大」。これまでゲームに触れてこなかった大人や女性層を取り込むため、『脳を鍛える大人のDSトレーニング』や『nintendogs』といった、新しいタイプのソフトを次々と生み出しました。『ポケモン ダイヤモンド・パール』ではWi-Fi通信を導入し、世界中のプレイヤーと繋がる体験を提供。結果、DSは世界累計販売台数1億5千万台以上という、ゲーム史に残る金字塔を打ち立て、ゲームの裾野を世界規模で広げたのです。

| スペック項目 | 内容 |

| 発売年 | 2004年 |

| 主な特徴 | ダブルスクリーン、タッチパネル、Wi-Fi通信 |

| キーワード | ゲーム人口拡大、脳トレ、タッチ世代 |

| 象徴的なソフト | 『脳を鍛える大人のDSトレーニング』『nintendogs』『おいでよ どうぶつの森』 |

比較と考察 ― 時代が求めた、三つの“覇権”

- 共通点三機種に共通するのは、「時代の変化を敏感に読み取り、新しいユーザー体験を提案したこと」です。彼らは単に高性能な機械を作ったのではなく、その時代の人々が求める「新しい遊び」を発明したのです。

- 相違点(“覇権”の獲り方の違い)

- スーパーファミコンは、王道ソフトの圧倒的な面白さで市場を「制圧」した。

- プレイステーションは、新しい文化を提示し、大人ユーザーを「解放」した。

- ニンテンドーDSは、新しい遊びを発明し、ゲーム市場そのものを「拡大」した。

【Mitorie編集部の視点】

平成のゲーム機戦争の歴史は、日本の「ものづくり」と「エンターテインメント」の思想の歴史でもあります。

任天堂は、一貫して「遊び道具」としてのハードの在り方を追求しました。ソニーは、「エンターテインメント・プラットフォーム」としてのハードの可能性を追求しました。それぞれが異なる哲学を持ち、最高の形で競い合ったからこそ、日本のゲーム文化は、他に類を見ない豊かさと深みを持つに至ったのです。スマホゲーム全盛の現代においても、私たちが熱狂したあのハードたちが築いた文化的遺産は、決して色褪せることはありません。

まとめ ― 平成ゲーム文化の三つの顔

平成を象徴する三大ゲーム機。それは、それぞれの時代に、最高の「遊び」を私たちに届けてくれた、三つの異なる顔でした。

平成を象徴する三大ゲーム機。それは、単なるプラスチックの箱ではありませんでした。

スーパーファミコンが「家族や友達と集うリビング」を

プレイステーションが「個室で没入する自分だけの世界」を

ニンテンドーDSが「外に持ち出すコミュニケーション」を、それぞれ私たちの生活の中に創り出したのです。

彼らが築いた“遊びのインフラ”の上で、私たちのゲーム文化は今も進化を続けています。あなたの手に握られているそのコントローラーやスマートフォンにも、彼らの熱狂と哲学の遺伝子が、きっと息づいているはずです。

| ゲーム機 | 発売年 | 戦略 | 文化的意義 |

| スーパーファミコン | 1990年 | 王道ソフト重視 | 国民的娯楽の定着 |

| プレイステーション | 1994年 | 大人文化への展開 | ゲームのエンタメ化 |

| ニンテンドーDS | 2004年 | 新規層の開拓 | ゲーム人口の拡大 |