分厚い紙の束をめくる音

インクの匂い

そして、画面写真の隅に書き込まれた、小さな文字の「裏技」に胸を躍らせた記憶

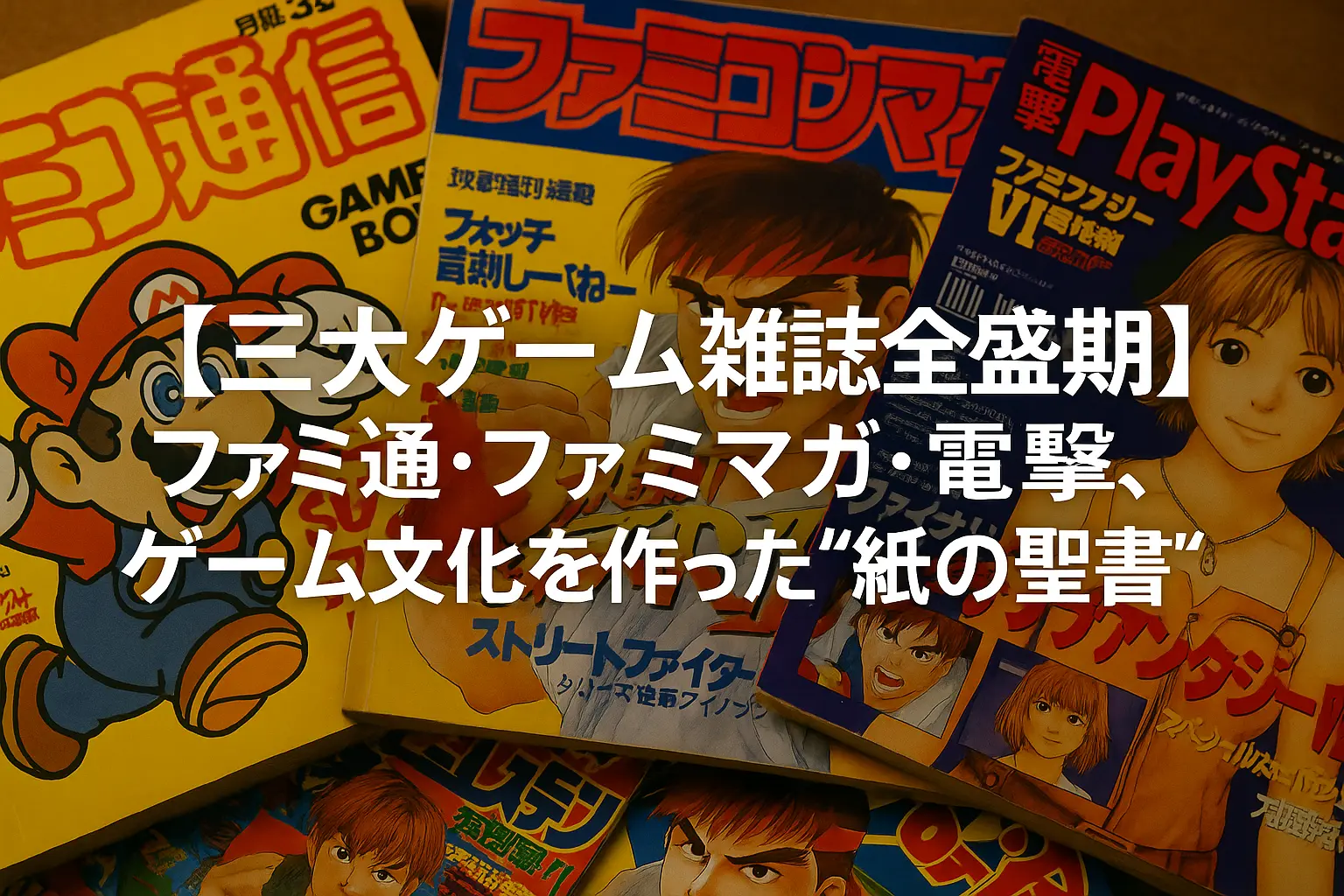

インターネットがまだ夢の技術だった頃、私たちのゲーム世界のすべては「ゲーム雑誌」の中にありました。それは、新作情報が載った“未来の地図”であり、難関を突破するための“攻略本”であり、そして同じゲームを愛する仲間と繋がるための“秘密基地”でもあったのです。

本記事では、その中でも特に80年代〜90年代に黄金期を築いた三つの伝説的な雑誌、『ファミ通』『ファミマガ』『電撃』を取り上げます。なぜ私たちは、発売日に書店へ走ったのか。彼女たちが日本のゲーム文化に何を残したのか、その熱狂の正体を紐解いていきましょう。

「ゲーム雑誌の黄金期」とは何か?

「ゲーム雑誌の黄金期」とは、家庭用ゲームの爆発的な普及に伴い、ゲーム雑誌が情報源として絶対的な地位を築き、数百万部単位の発行部数を誇った1980年代後半〜1990年代を指します。

この時代のゲーム雑誌は、単なる情報媒体ではありませんでした。メーカーとユーザーの間に立ち、時には読者と共に、時には読者を導きながら、「ゲームを情報として楽しむ」という、新しい文化そのものを創造したのです。スクープ、レビュー、裏技、読者投稿――その全てが、ゲーム体験を何倍にも豊かにする、不可欠な要素でした。

三つの聖書、それぞれの“正義”

① ファミコン通信(ファミ通):情報とレビューで業界を動かした“盟主”

- 歴史と文化:1986年創刊。当初は隔週発行でしたが、その圧倒的な情報量とスピードで、瞬く間にゲーム雑誌の盟主へと登りつめました。メーカーとの太いパイプを活かしたスクープ記事や、辛口で知られる名物企画**「クロスレビュー」**は、ユーザーのソフト選びに絶大な影響力を持ちました。

- 読者との関係性:「ガバス」というポイント制度や、読者投稿ページ「ゲーム帝国」など、読者参加型の企画を重視。読者が「自分たちも雑誌作りの一部である」と感じられるようなコミュニティ感を醸成し、熱心なファンを獲得しました。

| スペック項目 | 内容 |

| 創刊年 | 1986年(当初は『ファミコン通信』) |

| キーワード | 情報量、スピード、網羅性 |

| 読者に提供した価値 | 業界の“今”を知る、信頼性の高い情報源 |

| 象徴的な企画 | クロスレビュー、ゲーム帝国 |

② ファミコンマガジン(ファミマガ):裏技で少年たちの心を掴んだ“探求者”

- 歴史と文化:1985年創刊。ファミマガが他の追随を許さなかったのが、「裏技(ウル技)」の発掘力です。説明書にも載っていない隠しコマンドやキャラクターを発見し、読者に「ゲームをしゃぶり尽くす」楽しさを教えました。

- 読者との関係性:ビジュアルを多用した分かりやすい攻略記事は、特に小中学生から絶大な支持を集めました。読者はファミマガを「ゲームをクリアするための最高の相棒」として信頼し、発売日を心待ちにしました。この雑誌の成功が、後の「攻略本」市場を大きく発展させたと言えます。

| スペック項目 | 内容 |

| 創刊年 | 1985年(当初は『ファミコン必勝本』) |

| キーワード | 裏技、攻略、ビジュアル重視 |

| 読者に提供した価値 | 難関を突破する達成感と、秘密を発見する喜び |

| 象徴的な企画 | ウル技(ウルトラテクニック) |

③ 電撃PlayStation:“深さ”でコアゲーマーに応えた“専門家”

- 歴史と文化:1994年、プレイステーションの登場と共に創刊。ゲームの対象年齢が一気に上がり、より複雑で物語性の高いゲームが登場した時代に、コアなゲーマーの知的好奇心に応えました。

- 読者との関係性:美麗なグラフィックを大きく見せる誌面デザイン、開発者へのロングインタビュー、キャラクターや声優にまで踏み込んだ特集記事など、一つのゲームを深く、多角的に味わい尽くすスタイルを確立。単なる情報誌ではなく、「ゲーム総合カルチャー誌」として、独自のポジションを築きました。

| スペック項目 | 内容 |

| 創刊年 | 1994年 |

| キーワード | 専門性、深掘り、カルチャー |

| 読者に提供した価値 | 一つの作品を深く愛するための、専門的な知識と視点 |

| 象徴的な企画 | 開発者ロングインタビュー、キャラクター特集 |

比較と考察 ― 読者が求めた「情報」「答え」「物語」

三つの雑誌は、同じゲームというテーマを扱いながら、全く異なるアプローチで読者の心を掴みました。

- 共通点:どの雑誌も、まだインターネットがなかった時代に、「読者のワクワクを先回りして提供する」という編集者の熱意に満ち溢れていた点です。

- 相違点(読者が雑誌に求めた“価値”の違い):

- ファミ通に求めたのは、業界の全てを知る「情報」

- ファミマガに求めたのは、ゲームを攻略するための「答え」

- 電撃に求めたのは、作品を深く愛するための「物語」

【Mitorie編集部の視点】

三大ゲーム雑誌の競争は、「ゲームの愛し方」を巡る、三者三様の思想のぶつかり合いでした。

ファミ通は「ゲームについて知ること、語ること」の楽しさを教え、ファミマガは「ゲームを遊び尽くし、勝利すること」の快感を教え、そして電撃は「ゲームの世界観に浸り、考察すること」の喜びを教えてくれたのです。

インターネットが普及し、紙の雑誌はその役目を終えつつあるかもしれません。しかし、彼らが築き上げた「ゲームを情報として共有し、楽しむ文化」は、攻略Wikiや実況動画、SNSといった新しい形で、今もなお私たちのゲーム体験を豊かにしてくれています。

まとめ ― 紙の時代が築いた、ゲーム文化の礎

それぞれの哲学で、ゲームという文化を育て、私たちの青春を彩った三大ゲーム雑誌。あなたがバイブルとした一冊は、どれでしたか?

| 雑誌名 | 読者に提供した価値 | 現代への継承 |

| ファミ通 | 情報(業界の今を知る) | ニュースサイト、レビュー文化 |

| ファミマガ | 答え(ゲームを攻略する) | 攻略Wiki、裏技動画 |

| 電撃 | 物語(世界観に浸る) | ファンコミュニティ、考察ブログ |