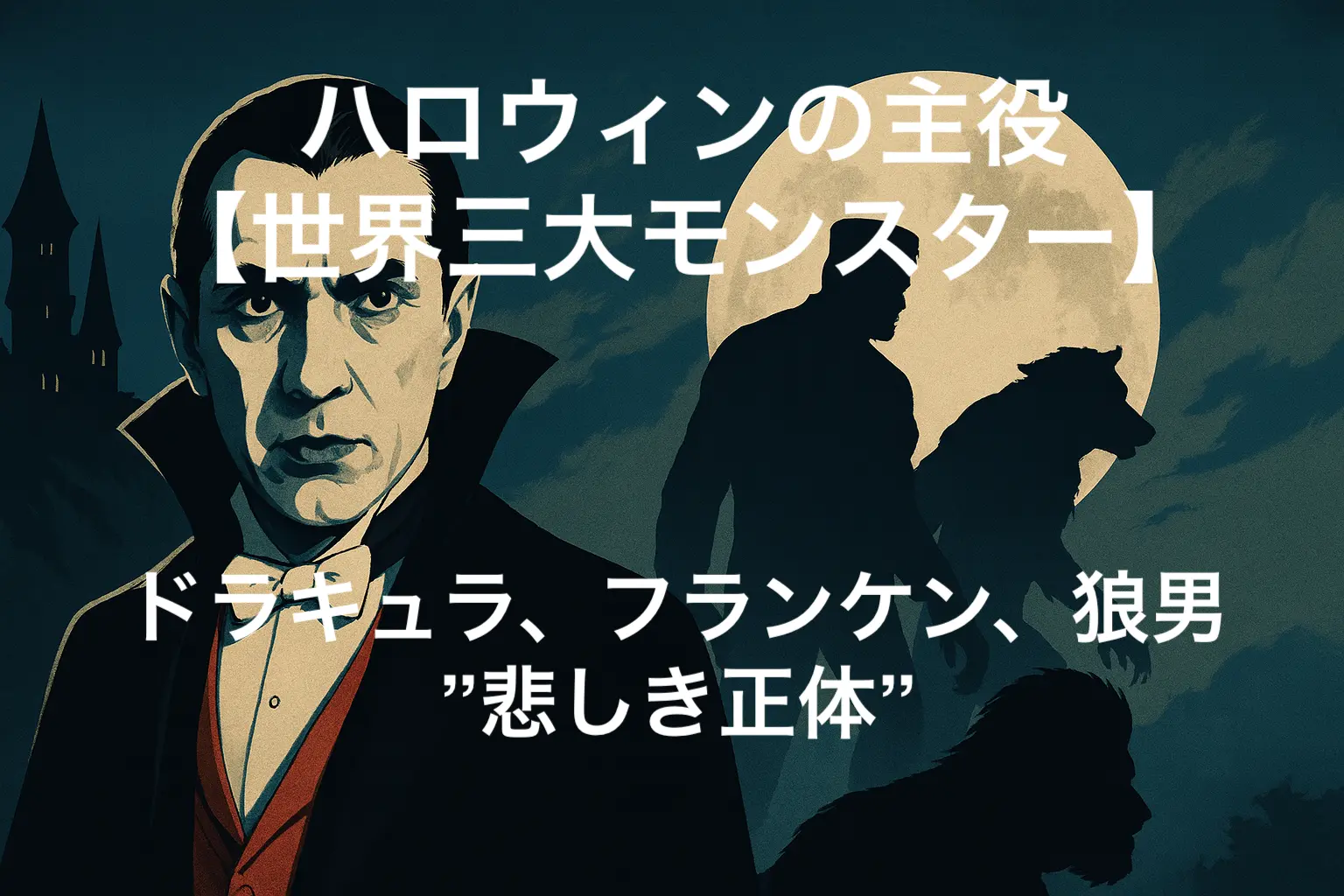

ハロウィンの夜、街がオレンジと黒に染まり、カボチャのランタンが揺れる。

数多の魔物や妖怪たちが闊歩するその喧騒の中心には、いつも決まって三つの“偉大な影”が存在します。

夜の貴族、ドラキュラ

科学が生んだ悲しき被造物フランケンシュタインの怪物

そして、月夜に咆哮する獣人、狼男

彼らはなぜ、これほどまでに私たちの心を掴んで離さないのでしょうか?

それは、彼らが単なる「恐ろしい怪物」ではないからです。

彼らは、近代が抱えた“不安”そのものを映し出す鏡であり、人間が人間であることの悲哀を背負った、あまりにも人間的な存在なのです。

本記事では、ハロウィンの主役である彼らのルーツを辿り、その“悲しき正体”に迫ります。

怪物たちが生まれた“不安の時代”

彼ら「三大モンスター」が産声を上げたのは、18世紀末から19世紀にかけてのヨーロッパでした。産業革命が社会を根底から変え、科学が「神の領域」に踏み込み始めた時代。人々は、急速な変化が生み出す未知の未来に、期待と共に大きな“不安”を抱いていました。

古い伝統や宗教が揺らぎ、遠い異国から新しい文化や人々が押し寄せる。そんな時代の不安を養分として花開いたのが、ゴシック文学でした。これから語る三つの怪物は、そんな時代の空気が生み出した、最も有名な“子供たち”なのです。

怪物たちが映した“近代の心の闇”

① 夜の貴族と“異物への恐怖”:ドラキュラ伯爵

- 物語の概要:アイルランド人作家ブラム・ストーカーが生んだ『吸血鬼ドラキュラ』(1897年)。東欧の辺境から、近代都市ロンドンへとやってくるこの怪物は、単なる血を吸う怪物ではありません。彼は、古い貴族階級の圧倒的な力と、理屈の通じない“外部からの脅威”の象徴でした。科学や理性が支配する近代社会を、いとも容易く侵食する古の恐怖。その抗いがたい魅力と恐怖は、ヴィクトリア朝時代のイギリスが抱えていた、異文化や移民への潜在的な不安を色濃く反映しています。

- 怪物の本質:理性の通じない、抗いがたい「外部からの誘惑と恐怖」。

| スペック項目 | 内容 |

| 原作 | ブラム・ストーカー『吸血鬼ドラキュラ』(1897年) |

| キーワード | ゴシック文学、吸血鬼、ヴィクトリア朝、異文化への不安 |

| 象徴する恐怖 | 近代理性が通用しない、古来からの「異物」への恐怖 |

| 悲劇性 | 永遠の命という名の呪いを背負い、愛を知らずに殺戮を続ける孤独 |

✝️ドラキュラ伝説の地:神秘と恐怖が宿る「トランシルヴァニア」

ドラキュラ伯爵の故郷として描かれる、ルーマニア中部に広がる地方。カルパティア山脈に抱かれた深い森と古城が点在するこの地は、古くから多くの伝説や神秘的な物語の舞台となってきました。まさに、近代の光が届かない「古の恐怖」を象徴する場所です。

トランシルヴァニア(ルーマニア)

Transilvania

② 科学の子と“内なる罪への恐怖”:フランケンシュタインの怪物

- 物語の概要:メアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』(1818年)に登場するこの怪物は、多くの人が誤解しているように「フランケンシュタイン」という名ではありません。彼は、天才科学者ヴィクター・フランケンシュタインによって創造され、そして創造主に見捨てられた“名もなき”存在です。原作での彼は、知性と豊かな感受性を持ちながら、その醜い容姿ゆえに全ての人から拒絶されます。彼の悲劇は、神を気取った人間の傲慢さと、己が生み出したものへの無責任さが生んだものです。

- 怪物の本質:人間の傲慢さが生み出した「見捨てられた者の悲しみと復讐」。

| スペック項目 | 内容 |

| 原作 | メアリー・シェリー『フランケンシュタイン』(1818年) |

| キーワード | 科学への警鐘、創造主と被造物、孤独、人造人間 |

| 象徴する恐怖 | 自らが犯した「罪」や「無責任」と向き合う恐怖 |

| 悲劇性 | 優しい心をを持ちながら、醜さゆえに愛を拒絶され続ける絶望 |

🔩物語が生まれた場所:嵐の夜の「ヴィラ・ディオダティ」

スイス・レマン湖のほとりに佇むこの館は、1816年の夏、詩人バイロン卿に招かれた若きメアリー・シェリー(当時18歳)が悪天候で足止めされている最中に、怪談話を競う中で『フランケンシュタイン』の着想を得たという、文学史的に極めて重要な場所です。

ヴィラ・ディオダティ(スイス)

Chem. de Ruth 9, 1223 Cologny, スイス

③ 月夜の獣と“自己喪失への恐怖”:狼男

- 物語の概要:特定の単一原作を持たず、ヨーロッパの民間伝承にルーツを持つ狼男。その現代的なイメージを決定づけたのは、ユニバーサル映画『狼男』(1941年)です。善良な人間が、満月の夜になると己の意思とは無関係に、愛する人々さえ襲う残忍な獣へと変貌してしまう。この物語が突きつけるのは、“自分の中に潜む、コントロール不能な獣性”という恐怖です。理性的な自分(人間)が、抗いがたい本能(獣)に乗っ取られてしまう。これほど恐ろしい自己喪失はありません。

- 怪物の本質:理性と本能の狭間で苦しむ「人間の二面性」。

| スペック項目 | 内容 |

| 原作 | ヨーロッパの民間伝承、映画『狼男』(1941年) |

| キーワード | 人狼伝説、二面性、理性と本能、アイデンティティの喪失 |

| 象徴する恐怖 | 自分自身が“自分でなくなる”ことへの恐怖 |

| 悲劇性 | 罪のない人間が、抗えぬ呪いによって怪物となり加害者になってしまう苦悩 |

🐺人狼伝説が息づく森:「シュヴァルツヴァルト」

ドイツ南西部に広がる「黒い森(シュヴァルツヴァルト)」は、『ヘンゼルとグレーテル』などグリム童話の舞台としても知られます。昼なお暗い深い森は、古くから狼への恐怖や人狼伝説が数多く語り継がれてきた場所であり、人間社会のすぐ隣に潜む「獣性」や「野性」を象徴するエリアです。

シュヴァルツヴァルト(ドイツ)

Schwarzwald

比較と考察 ― なぜ、我々は怪物を“愛してしまう”のか

- 共通点:三体の怪物は、いずれも「なりたくてなった怪物」ではないという悲劇性を共有しています。ドラキュラは呪われた宿命を、怪物は創造主からの拒絶を、狼男は抗えぬ呪いを背負っています。彼らの恐ろしさは、常に悲しみと隣り合わせなのです。

- 相違点(“恐怖”のベクトル):

- ドラキュラは、「外からやってくる」“社会的恐怖”

- フランケンシュタインは、「自らが生み出した」“科学的・倫理的恐怖”

- 狼男は、「内から湧き出てくる」“心理的・内面的恐怖”

【Mitorie編集部の視点】

私たちがハロウィンの夜に、彼らの姿を借りて仮装するのはなぜでしょうか。

それは、彼らが“人間の弱さ”の究極的な象徴だからかもしれません。

異質なものを恐れ、排除しようとする心(ドラキュラを生む社会)。

自らの創造物に責任を持てない傲慢さ(怪物を生む科学者)。

自分の中の衝動を抑えきれない苦悩(狼男を生む本能)。彼らの物語は、決して他人事ではありません。

それは、私たち自身の心の中に潜む闇のメタファーなのです。

だからこそ、我々は彼らをただの悪役として断罪できず、その悲しみに共感し、どこか惹きつけられてしまう。

つまり、怪物を愛でることは、自分自身の弱さと向き合う行為なのかもしれません。

まとめ ― ハロウィンの夜に、本当の“自分”と出会う

社会が恐れる「異物」、科学が生んだ「罪」、そして自身に潜む「獣性」。

三大モンスターは、近代社会が抱える三つの根源的な恐怖の姿を、私たちに見せてくれました。

| モンスター | 象徴するテーマ | 悲しき正体 |

| ドラキュラ | 外部からの脅威(異文化・移民) | 孤独な“異邦人” |

| フランケンシュタイン | 科学と倫理の葛藤 | 愛を求める“孤児” |

| 狼男 | 理性と本能の対立 | 理性を失う“病人” |

彼らは怪物であると同時に、社会から疎外されたマイノリティの姿そのものでもあります。

ハロウィンの夜、私たちが彼らの仮面をかぶるとき、それはあるいは、普段社会的な役割の仮面をつけて生きる私たちが、唯一、心の中にいるもう一人の自分――悲しみや孤独を抱えた“怪物”――を、解き放つことを許される夜なのかもしれません。