なぜ、たった一枚の絵が、それ以前と以後で世界の“景色”を変えてしまうことがあるのでしょうか?

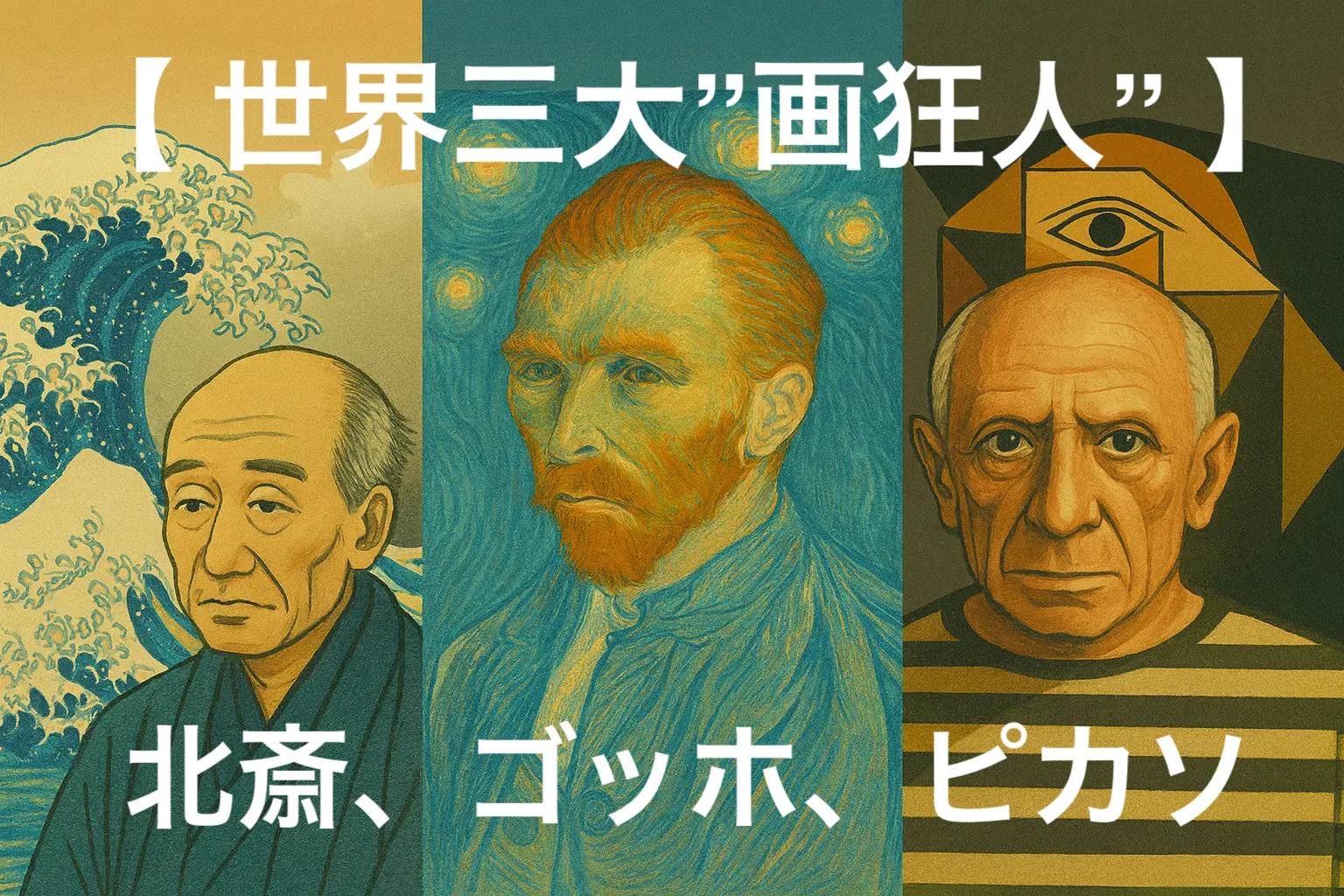

歴史上には、単に美しい絵を描くだけでなく、人類の「ものの見方」そのものを根底から覆してしまった、ごく一握りの天才たちが存在します。彼らは、常識という名の牢獄を破壊するために生まれてきた、愛すべき“画狂人(Art Maniacs)”でした。

葛飾北斎

フィンセント・ファン・ゴッホ

パブロ・ピカソ

国も時代も異なりますが、彼らは皆、自らの内なる狂気的なまでの情熱に従い、それまでの「美の正解」をたった一人で破壊しました。

本記事では、この三人の革命家が、それぞれ何を“発明”し、私たちの“眼”をどう変えてしまったのか、その偉大な闘いの軌跡を辿ります。

彼らが壊した“美の牢獄”とは何か

三人の革命を理解するために、まず彼らが立ち向かった“常識”について触れておく必要があります。

ルネサンス以降、西洋美術の世界では「一点透視図法」に代表される、“見たままの世界を、いかに忠実に、美しく再現するか”が至上の命題とされてきました。

それは、揺るぎない秩序と調和に支配された、いわば「美の牢獄」でした。

しかし19世紀、カメラという機械が「現実の完璧な複製」をいとも簡単に実現してしまいます。

画家たちは自問しました――「もはや絵画にしかできないこととは、一体何なのか?」と。

この問いへの答えを探す苦闘の中から、これから語る三つの偉大な“発明”は生まれたのです。

三人の“画狂人”が起こした“視覚革命”

① “構図”の革命家:世界を切り取る“神の視点”を発明した、葛飾北斎

- 物語の概要:西洋絵画が「窓の内側」を描こうとしていた頃、日本の浮世絵師・北斎は、大胆な構図で世界の“関係性”を切り取っていました。代表作『神奈川沖浪裏』では、主役であるはずの富士山を、大波の向こうに小さく描き、動と静、遠と近のダイナミックな対比を一枚の絵に凝縮しました。これは、世界をドラマティックに切り取る“編集者の眼”であり、後の印象派の画家たちに「こんな自由な視点があったのか!」という衝撃を与えました。

- 革命の本質:世界を“どう切り取るか”で、物語を発明する「構図の革命」。

| スペック項目 | 内容 |

| 活動時期 | 18世紀後半~19世紀半ば(江戸時代) |

| キーワード | 浮世絵、構図、遠近法、ジャポニスム |

| 代表作 | 『冨嶽三十六景』、『北斎漫画』 |

| 象徴する発明 | フレームによって世界を再定義する“編集者の視点” |

🌊 画狂人が生まれた場所

江戸・本所(現在の東京都墨田区)で生まれ、生涯のほとんどをこの地で過ごしました。隅田川の風景や、そこに生きる人々の日常が、彼の革新的な構図の源泉となりました。

すみだ北斎美術館(東京都墨田区)

〒130-0014 東京都墨田区亀沢2丁目7−2

② “色彩”の革命家:魂の色で世界を描く“感情の視点”を発明した、フィンセント・ファン・ゴッホ

- 物語の概要:ゴッホが見た糸杉は、本当に燃え上がるように渦巻いていたのでしょうか? 彼にとって、色彩とは見たものを再現するための道具ではなく、自らの“魂の状態”をカンヴァスに叩きつけるための言語でした。夜の闇を深い青で、太陽の光を狂気的なまでの黄色で描いたのは、彼が感じた「喜び」や「絶望」そのものを、私たちに直接見せるためでした。絵画を、客観的な記録から、極めて主観的な告白へと変えたのです。

- 革命の本質:見たままの色ではなく、魂が感じた色で描く「色彩の革命」。

| スペック項目 | 内容 |

| 活動時期 | 19世紀後半 |

| キーワード | ポスト印象派、筆触分割、色彩表現、表現主義 |

| 代表作 | 『星月夜』、『ひまわり』 |

| 象徴する発明 | 内なる感情を色に変換する“魂の視点” |

☀️ 狂気の太陽が照らした場所

南フランスのこの街で、ゴッホの色彩は爆発しました。「黄色い家」でのゴーギャンとの共同生活と破綻、そして数々の傑作を生んだ、彼の芸術における最も重要で、最も苦悩に満ちた場所です。

アルル(フランス)

Arles

③ “形態”の革命家:あらゆる角度から同時に見る“神の視点”を発明した、パブロ・ピカソ

- 物語の概要:ルネサンス以来500年間、西洋美術を支配してきた「一つの視点から世界を描く」というルール。ピカソは、問題作『アビニヨンの娘たち』で、そのルールをたった一人で破壊しました。彼は、対象を正面、横、後ろから同時に見た姿を、一枚の絵の中に“再構築”したのです(キュビスム)。これは、神にしかできないはずの「全知の視点」を、人間が手に入れようとする試みでした。見えるものを描くのではなく、知っているものを描くという、絵画の根本的な発明でした。

- 革命の本質:単一の視点を破壊し、複数の視点を統合する「形態の革命」。

| スペック項目 | 内容 |

| 活動時期 | 20世紀前半~後半 |

| キーワード | キュビスム、コラージュ、視点の解体、20世紀美術 |

| 代表作 | 『アビニヨンの娘たち』、『ゲルニカ』 |

| 象徴する発明 | 時間と空間を超越した“全知の視点” |

🎨 20世紀美術が産声を上げた場所

パリ・モンマルトルの丘にあった集合アトリエ兼住宅。ピカソはここで『アビニヨンの娘たち』を制作し、キュビスムという20世紀最大の芸術革命を起こしました。

バトー・ラヴォワール(フランス・パリ)

13 Pl. Emile Goudeau, 75018 Paris, フランス

比較と考察 ― 革命家たちは、何と戦ったのか

- 共通点:三人の“画狂人”に共通するのは、現実を“コピー”することをやめ、独自の“ルール”で世界を再構築しようとした点です。彼らは、目に映る世界よりも、自らの頭脳や心の中にある世界のビジョンの方を信じた、孤高の哲学者でもありました。

- 相違点(“革命”の対象):

- 北斎は、「構図(フレーム)」の常識と戦った。

- ゴッホは、「色彩(カラー)」の常識と戦った。

- ピカソは、「形体(フォルム)」の常識と戦った。

【Mitorie編集部の視点】

彼らが成し遂げたことの本質は、単なる美術様式の革新ではありません。

それは、「世界を見る“眼”は、一つではない」という、近代における最も重要な真実を、身をもって証明したことです。

世界はドラマティックに切り取れる(北斎)

世界は魂の色で感じられる(ゴッホ)

世界は複数の視点から同時に理解できる(ピカソ)

彼らは、私たちに新しい絵画様式を与えただけでなく、世界をより豊かに、より多角的に見るための“新しい眼”をプレゼントしてくれたのです。

彼らの狂気的なまでの探求がなければ、私たちの視覚世界は、今よりもずっと貧しいものだったでしょう。

まとめ ― 彼らが“発明”した、新しい“眼”

構図、色彩、そして形体。

三人の“画狂人”は、それぞれの武器で「美の牢獄」を打ち破り、その向こうにある新しい景色を私たちに見せてくれました。

| 芸術家 | 彼らが私たちに与えた“新しい眼” |

| 葛飾北斎 | 世界のドラマを発見する「編集の眼」 |

| フィンセント・ファン・ゴッホ | 世界の感情を読み解く「共感の眼」 |

| パブロ・ピカソ | 世界の多面性を理解する「解析の眼」 |

彼らが残した作品は、もはや単なる「絵」ではありません。それは、私たちが世界を見るための“新しいOS”のようなものです。

彼らの絵を一度でも見てしまったら、私たちはもう、以前と同じ素朴な眼で世界を見ることはできなくなります。それこそが、歴史を変える芸術家が持つ、真に偉大な力なのかもしれません。