コントローラーを握りしめ、テレビの前で冒険を共にした、あのヒーローたち。

あなたの記憶の中で、最も輝いているゲームキャラクターは誰ですか?

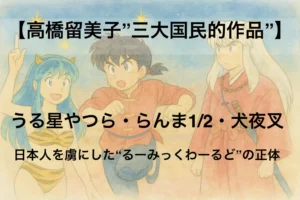

1990年代、家庭用ゲーム機が世界中のリビングを席巻した時代。

その中心には

マリオ、ソニック、ピカチュウ

という、あまりにも有名で、象徴的な三つの「顔」がありました。

彼らは単なるゲームの登場人物ではありません。それぞれの企業の哲学を背負い、ライバルと競い合い、そして世界中の子供たちの心を掴んだ、ポップカルチャーの英雄でした。本記事では、この三大ゲームアイコンが、いかにして生まれ、愛され、そして時代そのものを象徴する存在となったのか、その物語を紐解いていきます。

「ゲームアイコン」という存在

ここで語る「ゲームアイコン」とは、単に人気があるキャラクター、というだけではありません。その存在が、ゲームハードや企業の“ブランドそのもの”と一体化し、ゲームという枠を超えて、社会的な認知度を持つに至ったキャラクターを指します。

90年代は、任天堂とセガによる熾烈な「ゲームハード戦争」が繰り広げられた時代。キャラクターは、その戦争の最前線に立つ“旗印”であり、どちらの陣営につくかを子供たちに問いかける、極めて重要な役割を担っていたのです。

90年代を駆け抜けた、三つの“個性”

① マリオ:“誰もが知る安心感”を武器にした、ゲーム界の普遍的ヒーロー

- 物語と文化的背景:80年代の『スーパーマリオブラザーズ』で既にスターだったマリオですが、90年代の『スーパーマリオ64』で、世界初の本格3Dアクションゲームの主役となり、その地位を不動のものにします。彼のデザインは、誰にでも認識できるシンプルさと、どんなアクションにも対応できる機能性を兼ね備えています。

- ブランド戦略:任天堂は、マリオを「ファミリーエンターテインメント」の象徴として一貫して描き続けました。マリオがいるゲームは、子供から大人まで、誰もが安心して楽しめる。その絶対的な信頼感が、任天堂というブランドの礎を築きました。彼は、ゲーム界における“ミッキーマウス”のような、普遍的で、永遠のスタンダードなのです。

| スペック項目 | 内容 |

| デビュー | 1981年(ドンキーコング) |

| 所属企業 | 任天堂 |

| キーワード | 親しみやすさ、王道、安心感、3Dアクションの革命 |

| 象徴する哲学 | 誰もが楽しめる、娯楽の普遍性 |

② ソニック:“時代の空気”をまとった、クールな反逆者

- 物語と文化的背景:絶対王者・任天堂のマリオに対抗すべく、セガが送り出した青いハリネズミ。1991年にデビューした彼は、マリオの丁寧なアクションとは対照的な、圧倒的な「スピード感」と、少し生意気でクールな態度で、当時の子供たちに強烈な印象を与えました。マリオが「誰からも好かれる優等生」なら、ソニックは「少し尖った、反骨精神のあるライバル」。その姿は、90年代のストリートカルチャーの空気感とも共鳴していました。

- ブランド戦略:セガは、ソニックを明確に「アンチ・マリオ」として位置づけ、特にアメリカ市場で積極的に展開。「Sega does what Nintendon’t(セガは任天堂がやらないことをやる)」という有名なキャッチコピーと共に、「セガ=クールで、ちょっとワルなブランド」というイメージを確立することに成功しました。

| スペック項目 | 内容 |

| デビュー | 1991年(ソニック・ザ・ヘッジホッグ) |

| 所属企業 | セガ |

| キーワード | スピード、クール、反骨精神、ライバル |

| 象徴する哲学 | 既存の常識への挑戦、時代の空気感の体現 |

③ ピカチュウ:“メディアミックス”が生んだ、世界最強の“カワイイ”

- 物語と文化的背景:1996年、『ポケットモンスター 赤・緑』と共に誕生。当初は、数多くいるポケモンの一匹に過ぎませんでした。しかし、翌年に放送が始まったテレビアニメ版で、主人公サトシの相棒という大役を得たことで、その運命は一変します。ゲームの枠を飛び出し、「愛らしく、親しみやすい最高のパートナー」として、世界中の子供たちの心を掴んだのです。

- ブランド戦略:ポケモンの戦略は、ゲーム、アニメ、カードゲーム、映画といったメディアを横断する、巧みな「メディアミックス」でした。この世界戦略を支えるのが、マリオやソニックとは決定的に異なる、そのユニークな権利構造です。マリオが100%任天堂のIPであるのに対し、「ポケットモンスター」の権利は、ゲーム発売元である任天堂、開発元であるゲームフリーク、そしてグッズなどを手掛けるクリーチャーズという、3社が共同で設立した「株式会社ポケモン」が管理しています。これにより、任天堂のゲーム機という枠組みだけに縛られず、より自由で多角的なメディア展開が可能になりました。ピカチュウは、任天堂の“スター”であると同時に、独立した巨大ブランドの“顔”でもあるのです。

| スペック項目 | 内容 |

| デビュー | 1996年(ポケットモンスター 赤・緑) |

| 所属企業 | ポケモン(任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリーク) |

| キーワード | カワイイ、パートナー、メディアミックス、グローバル |

| 象徴する哲学 | キャラクターを中心とした、メディアの垣根を超えた世界戦略 |

比較と考察 ― 彼らは、何を巡って戦ったのか

- 共通点三者とも、ゲームというメディアの表現力と可能性を大きく押し広げた点で共通しています。彼らの存在が、ハードの性能をアピールし、新しい遊び方や文化を生み出していきました。

- 相違点(“アイコン”としての役割の違い)

- マリオは、「ゲームの面白さ」そのものを象徴するアイコン

- ソニックは、「時代のクールさ」を象徴するアイコン

- ピカチュウは、「物語とメディアの広がり」を象徴するアイコン

【Mitorie編集部の視点】

マリオ、ソニック、ピカチュウの戦いは、単なるキャラクター人気投票ではありませんでした。

それは、「ゲーム会社は、プレイヤーとどう向き合うべきか」という、三者三様の“哲学の戦い”だったのです。

任天堂は「最高の遊び道具」を提供することで

セガは「最高の刺激」を提供することで

ポケモンは「最高の友達」を提供することで

それぞれプレイヤーとの絆を築こうとしました。

90年代という時代は、作り手の哲学が、これほどまでに純粋な形でキャラクターに宿り、私たちに届けられた、幸福な時代だったのかもしれません。

まとめ ― 「顔」から「文化」へ

マリオ、ソニック、ピカチュウ。彼らは、それぞれの企業の哲学を体現しながら、90年代という一つの時代を定義しました。

| アイコン名 | 所属企業 | ブランド戦略 |

| マリオ | 任天堂 | ファミリー向け、安心感の象徴 |

| ソニック | セガ | クールなライバル像、スピード感の象徴 |

| ピカチュウ | ポケモン | メディアミックスによる世界展開の象徴 |

彼らは単なるゲームキャラクターではなく、時代を象徴するポップカルチャーのヒーローであり、私たちの青春の記憶の一部です。そして2020年代の今も、映画や新作ゲームを通じて、彼らは新しい世代のプレイヤーに愛され続けているのです。